Оглушение после инсульта — что это и как проходит. Оглушение Что такое оглушение при инсульте

Как уже указывалось, к синдромам нарушения сознания относятся оглушение, делирий, амнезия, сумеречное состояние сознания и онейроид.

Оглушение

Синдром оглушения характеризуется значительным диапазоном глубины дезинтеграции сознания. На одном полюсе могут быть трудноуловимые признаки расстроенного сознания, на другом - его полное выключение. Нарушения ориентировки в одних случаях проявляются малозаметными затруднениями оценки течения времени, в других - расстройством ориентировки в собственной личности. Отрешенность от окружающего также у одних больных имеет незначительную глубину и выявляется только при длительном наблюдении за ними, у других достигает степени полной безучастности к происходящему. Нарушения памяти могут распространяться только на малозначимые детали происходивших событий, но могут характеризоваться и амнезией - полным выпадением из памяти информации всего периода болезненного состояния.

Оглушение часто называют непродуктивным синдромом, так как в состоянии оглушения происходит обеднение всей психической деятельности. При этом у больных, как правило, отсутствуют так называемые продуктивные психопатологические расстройства, такие как бред и галлюцинации.

Легчайшая степень оглушения носит название пресомноленции. Пресомноленция проявляется в основном только тогда, когда больной предоставлен сам себе. У него значительно понижается активность, он ничем не занят, может длительное время находиться в одной позе, подолгу пребывает в дремотном состоянии. Держит в руках книгу, смотрит на экран телевизора, но при расспросе оказывается, что он не вникает в суть прочитанного либо увиденного. В окружении других людей может проявлять достаточную активность и не производить впечатления больного человека. Один из наиболее значимых признаков пресомноленции - своеобразное нарушение ориентировки во времени. При формальной ее сохранности ничем не занятый больной не замечает течения времени и не тяготится этим.

Легкая степень оглушения - обнубиляция - характеризуется заметным понижением активности больного, замедленной реакцией на происходящее. Эмоциональные проявления бедные. Ответы на вопросы лаконичные, с задержками. При активации расспросами, обращением к нему больной становится оживленнее, но, оставшись один, вновь погружается в это состояние.

О более глубоких степенях оглушения свидетельствуют все более выраженные нарушения ориентировки, все более заметная отрешенность от окружающего. Больные преимущественно лежат, производя впечатление спящих. Однако, если настойчиво обратиться к ним и установить с ними хотя бы незначительный контакт, становится очевидным, что это не было состояние сна. Ответы на вопросы лаконичны, со значительными задержками. Нередки персеверации мышления. Эмоциональные реакации мало выражены или полностью отсутствуют.

Одним из важных признаков оглушения является повышение порога возбудимости. У больных уменьшается либо вовсе отсутствует реакция как на контактные, так и на дистантные раздражители. Они могут не реагировать на уколы при инъекциях, на включенный в помещении яркий свет. Если и отвечают на вопросы, то только за данные громким голосом, чаще всего лишь после нескольких повторений.

Нередко при оценке степени глубины нарушения сознания проводят такую градацию: оглушение - сопор - кома. По нашему мнению, подобное разграничение не оправданно, так как оглушение, по определению, является лишь психопатологическим феноменом, в то время как сопор и кома представляют собой более общие патологические состояния. Они включают признаки поражения жизненно важных функций и неврологические расстройства, в их структуру входит и нарушение сознания. Поэтому более логично не разграничивать оглушение с сопорозным и коматозным состояниями, а относить его к их составляющим, имея при этом в виду, что тяжелое оглушение входит в структуру сопорозного состояния, а тяжелейшее - коматозного.

Оглушение может развиваться при самых разных экзогенных воздействиях и соматических заболеваниях, отражая собой тяжесть болезненного процесса. С этим синдромом встречаются врачи самых разных специальностей при ургентных состояниях. Прежде, когда в психиатрии широко применяли методы коматозной терапии (инсулино-шоковая, атропинотерапия), в психиатрических отделениях находилось большое число больных, у которых выраженное оглушение вызывали с лечебной целью.

М.А. Гольденберг называл оглушение универсальным синдромом, подчеркивая тем самым возможность развития этого состояния у любого человека при достаточно интенсивном воздействии различных патогенных факторов на головной мозг.

Нередко оглушение, даже самой легкой степени, может сигнализировать о развитии тяжелого соматического заболевания. Например, с подобными случаями встречаются нейрохирурги: у больных формируется опухоль головного мозга, а болезненных признаков, кроме оглушения, еще не выявляется. Мы также наблюдали нескольких больных, у которых легкое оглушение предшествовало, как показывали потом нейрохирургические исследования, другим симптомам развивающейся опухоли головного мозга.

Делириозный синдром также характеризуется признаками состояний нарушенного сознания. В первую очередь страдает ориентировка во времени, во многих случаях затруднена или невозможна ориентировка в месте. Ориентировка в собственной личности даже при тяжелых состояниях остается сохранной, и больные, практически не осознающие происходящее, все-таки способны давать о себе более или менее связные сведения. Отрешенность от окружающего может быть как незначительной и выявляется только при тщательном анализе состояния больного так и достигать такой глубины, когда пациент совершенно не реагирует на важные для него события и обстоятельства, в том числе и представляющие угрозу для его жизни. Нарушения памяти также имеют разную степень выраженности - от некоторых затруднений воспроизведения деталей реально происходивших событий до амнезии всего периода болезненного состояния.

Индивидуальными, т.е. свойственными именно делирию, признаками являются обманы восприятия в виде иллюзий и истинных галлюцинаций, а также адекватное, соответствующее им, эмоционально окрашенное поведение больного.

Обманы восприятия могут относиться ко всем органам чувств. Однако делирий определяют в первую очередь зрительные иллюзии и галлюцинации. Нередко они сочетаются со слуховыми галлюцинациями. В некоторых случаях к ним присоединяются тактильные обманы восприятия, изредка - вкусовые и обонятельные. При этом галлюцинации разных видов связаны, как правило, общей тематикой, единым сюжетом.

Содержание зрительных галлюцинаций значительно варьируется. Больные могут "видеть" различных насекомых, мелких и крупных животных, экзотических зверей, людей, "какие-то рожи"; становиться свидетелями или участниками целых сценических действий - драк, казней, нападений животных. При этом галлюцинаторные образы отличаются динамичностью, быстрой сменой сюжетов.

Нарушения восприятия возникают и протекают, как правило, на фоне реальной обстановки и реальных событий и тесно переплетаются с ними. Больные иллюзорно "узнают" в соседях по палате родственников и знакомых. В приведенном выше примере больная "видит" на своем балконе каких-то людей и "слышит" их голоса.

Поведение больных, находящихся в делириозном состоянии, соответствует иллюзорным и галлюцинаторным переживаниями и в значительной степени подчинено им. При устрашающих галлюцинациях больные убегают, прячутся, сопротивляются при попытке оказать им помощь; защищаясь от мнимых преследователей, могут нападать на окружающих. При этом они убеждены в реальности происходящего и уверены, что и окружающие воспринимают все точно так же.

Переживания больных ярко эмоционально окрашены. Они могут испытывать страх либо пребывать в состоянии эйфории. Нередки перепады эмоциональных реакций. Характер эмоциональных проявлений зависит как от содержания обманов восприятия, так и от нозологической принадлежности делирия. Так, у больных с алкогольным делирием иллюзорные и галлюцинаторные образы чаще имеют устрашающий характер и вызывают, как правило, опасения и страх. Однако эти больные могут проявлять и позитивные эмоции, особенно если при расспросе коснуться алкогольной тематики или если она отражается в обманах восприятия. При атропиновом делирии содержание расстройств восприятия вызывает у больных удивление и интерес, больные нередко эйфоричны.

Выход из делирия бывает как критическим, после продолжительного сна, так и более плавным с постепенным редуцированием симптомов.

Выделяют несколько особых клинических форм делириозного синдрома. Одна из них - гипнагогический делирий. Фактически это начальный этап делирия, остановившегося в своем развитии.

Мусситирующий делирий отражает тяжелое соматическое состояние больного. Характеризуется нарушениями ориентировки во времени и месте, затруднениями ориентировки в собственной личности. Сведения о себе, да и то отрывочные, больной может дать только после энергичных попыток привлечь его внимание. Типична полная отрешенность от окружающего. Судя по поведению, у больного имеются обильные нарушения восприятия. Он что-то стряхивает с себя, рассматривает перед собой, теребит постель, однако получить ответ от больного о его переживаниях не удается. Больной пытается говорить, но речь его бессвязна, сопровождается выкриками отдельных слов, бормотанием, вследствие чего эту форму иногда называют "бормочущим делирием". Из-за тяжелого соматического состояния велика вероятность летального исхода. В благоприятных случаях мусситирующий делирия завершается амнезией всего болезненного периода.

Профессиональный делирий характеризуется имитацией больным в состоянии двигательного возбуждения и беспокойства действий и движений, свойственных его профессиональной деятельности и навыкам.

Делирий развивается в результате действия различных внешних патогенных факторов - инфекций, интоксикаций, травм головного мозга, а также сопровождает многие соматические заболевания. Поэтому делириозные состояния можно наблюдать у больных, находящихся в лечебных учреждениях разных профилей. Одной из наиболее распространенных нозологических форм является алкогольный делирий.

18. Кататонические синдромы (ступор, возбуждение)

Кататонические синдромы – психопатологические расстройства, с преобладанием двигательных нарушений в форме ступора, возбуждения, или их чередования, возникающие как у взрослых (до 50 лет), так и у детей. В большинстве случаев, данные синдромы наблюдаются при шизофрении, однако также могут проявиться при органических или симптоматических психозах Кататонический ступор Выражается в полной обездвиженности, причем человек может замереть в очень необычной позе: с приподнятой над подушкой под определенным углом головой, стоя на одной ноге, с неудобно вытянутыми руками и пр. Однако в большинстве случаев, больные лежат неподвижно в так называемой «эмбриональной позе» (с закрытыми глазами, на каком – либо боку с прижатыми к туловищу согнутыми ногами и руками). Такая полная неподвижность обычно сопровождается или абсолютным молчанием (мутизмом), или пассивным /активным негативизмом. При пассивном негативизме больной абсолютно не реагирует на любые обращения к нему, предложения, просьбы. При активном негативизме больной напротив активно сопротивляется всем просьбам, к примеру, на просьбу показать язык – сжимает рот еще крепче, а на предложение открыть глаза – смыкает веки еще плотнее. Каталептический ступор (ступор с восковой гибкостью) характерен полным замиранием больного на достаточно длительное время в приданной ему, или в принятой им самим позе, пусть даже и крайне неудобной. Во время протекания ступора человек не реагирует на громкую речь, однако в условиях полной тишины может спонтанно растормаживаться, тем самым становясь доступным для контакта Кататоническое возбуждение Характеризуется стереотипно повторяемыми, хаотическими бессмысленными движениями. Возбуждение сопровождается характерными выкриками отдельных слов или фраз (вербигерация), или же полным молчанием (немое возбуждение). Характерным отличием возбуждения является то, что оно протекает в ограниченных пространственных пределах (больные могут бесконечно переступать с ноги на ногу, стоя на одном и том же месте; подпрыгивать в кровати, при этом стереотипно размахивая руками). Иногда у больных может наблюдаться копирование движений (эхопраксия), или слов окружающих (эхолалия), не выявляя при этом спонтанной речи. С кататоническим возбуждением достаточно часто сочетается гебефренический синдром, который характеризуется незаражающим пустым весельем, дарашливостью, или манерностью. Такие больные мяукают, хрюкают, кудахтают, показывают язык, строят рожи, кривляются; иногда могут бессмысленно рифмовать слова, или бормотать что – либо нечленораздельное; копируют жесты и движения окружающих, для приветствия протягивают ногу вместо руки, ходят семеня, или высоко подбрасывая ноги

19. Синдромы выключения сознания (оглушение, сопор, кома)

Синдромы выключения сознания. Выключение сознания - оглушение - может иметь различную глубину, в зависимости от которой используются термины: «обнубиляция» - затуманивание, помрачение, «облачность сознания»; «оглушение», «сомнолентность» - сонливость. Далее следует сопор - беспамятство, бесчувственность, патологическая спячка, глубокое оглушение; завершает этот круг синдромов кома - наиболее глубокая степень церебральной недостаточности. Как правило, вместо первых трех вариантов ставится диагноз «прекома ». На современном этапе рассмотрения синдромов выключения сознания большое внимание уделяется систематизации и квантификации конкретных состояний, что делает актуальным их дифференциацию.

Оглушение определяется по наличию двух основных признаков: повышения порога возбуждения по отношению ко всем раздражителям и обеднения психической деятельности в целом. При этом отчетливо выступают замедление и затруднение всех психических процессов, скудость представлений, неполнота или отсутствие ориентировки в окружающем. Больные, находящиеся в состоянии оглушения, оглушенности, могут отвечать на вопросы, но только в том случае, если вопросы задаются громким голосом и повторяются неоднократно, настойчиво. Ответы, как правило, односложны, но правильны. Повышен порог и по отношению к другим раздражителям: больных не беспокоит шум, они не чувствуют обжигающего действия горячей грелки, не жалуются на неудобную или мокрую постель, безразличны ко всяким другим неудобствам, не реагируют на них. При легкой степени оглушенности больные в состоянии отвечать на вопросы, но, как уже было отмечено, не сразу, иногда даже сами могут задавать вопросы, но речь их медленная, негромкая, ориентировка неполная. Поведение не нарушено, в основном адекватное. Можно наблюдать легко возникающую сонливость (сомнолентность), при этом до сознания доходят лишь резкие, достаточно сильные раздражители. К легкой степени оглушения иногда относят и просоночные состояния

при пробуждении ото сна, а также обнубиляцию сознания с колебаниями ясности сознания: легкие затемнения, помрачения сменяются прояснением. Средняя степень выраженности оглушения проявляется тем, что больной может давать словесные ответы на простые вопросы, но он не ориентирован в месте, времени и окружающем. Поведение таких больных может быть неадекватным. Тяжелая степень оглушения проявляется резким усилением всех ранее наблюдавшихся признаков. Больные не отвечают на вопросы, не могут выполнить простых требований: показать, где рука, нос, губы и пр. После выхода из состояния оглушения у больного в сознании сохраняются отдельные фрагменты того, что происходило вокруг.

Сопор (от лат. sopor - беспамятство), или сопорозное состояние, субкома, характеризуется полным угасанием произвольной деятельности сознания. В этом состоянии уже отсутствует откликаемость на внешние раздражители, она может проявляться лишь в виде попытки повторить громко и настойчиво задаваемый вопрос. Преобладающие реакции имеют пассивно- оборонительный характер. Больные оказывают сопротивление при попытке разогнуть руку, переменить им белье, сделать инъекцию. Такого рода пассивно-оборонительные реакции нельзя путать с негативизмом (сопротивлением всякой просьбе и воздействию) при кататоническом субступоре или ступоре, так как при кататонии наблюдаются другие весьма характерные признаки: повышение тонуса мышц, маскообразность лица, неудобные, подчас вычурные позы и др. A. A. Портнов (2004) различает гиперкинетический и акинетический сопор. Для гиперкинетического сопора характерно наличие умеренного речевого возбуждения в виде бессмысленного, бессвязного, неотчетливого бормотания, а также хореоподобных или атетоидно-подобных движений. Акинетический сопор сопровождается обездвиженностью с полным расслаблением мышц, неспособностью произвольно изменить положение тела, даже если оно неудобно. При сопорозном состоянии у больных сохраняются реакция зрачков на свет, реакция на болевое раздражение, а также корнеальный и конъюнктивальный рефлексы.

Кома (от греч. ???? - глубокий сон), или коматозное состояние, коматозный синдром - состояние глубокого угнетения функций центральной нервной системы, характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакции на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма.

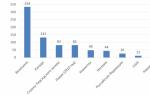

По данным Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи, частота ком на догоспитальном этапе составляет 5,8 на 1000 вызовов, и летальность при них достигает 4,4%. Наиболее частыми причинами коматозных состояний являются инсульт (57,2%) и передозировка наркотиков (14,5%). Далее следуют гипогликемическая кома - 5,7% случаев, черепно-мозговая травма - 3,1%, диабетическая кома и отравления лекарствами - по 2,5%, алкогольная кома - 1,3%; реже диагностируется кома вследствие отравлений различными ядами - 0,6% наблюдений. Достаточно часто (11,9% случаев) причина комы на догоспитальном этапе оставалась не только не выясненной, но даже не заподозренной.

Все причины ком можно свести к четырем основным:

внутричерепные процессы (сосудистые, воспалительные, объемные и др.);

гипоксические состояния в результате соматической патологии (респираторная гипоксия - при поражении системы дыхания, циркуляторная - при нарушениях кровообращения, гемическая - при патологии гемоглобина), нарушение тканевого дыхания (тканевая гипоксия), падение напряжения кислорода во вдыхаемом воздухе (гипоксическая гипоксия);

нарушения обмена веществ (в первую очередь эндокринного генеза);

интоксикации (как экзо-, так и эндогенные).

Коматозные состояния относятся к ургентной патологии, требуют применения реанимационных мероприятий, так как от длительности комы зависит тяжесть развивающегося впоследствиипсихоорганического синдрома. Ведущим в клинической картине любой комы является выключение сознания с утратой восприятия окружающего и самого себя. Если в сопорозном состоянии реакции носят пассивно-оборонительный характер, то при развитии комы больной не отвечает ни на какие внешние раздражители (укол, похлопывание, изменение положения отдельных частей тела, поворот головы, обращенная к больному речь и т. п.). Реакция зрачков на свет при коме, в отличие от сопора, отсутствует

Оглушение. Оно выражается в резком повышении порога для всех внешних раздражений, в затруднении и замедлении образования ассоциаций. При оглушении говорят о замедлении психической деятельности, об опустошении сознания. При нем затруднены восприятие и переработка впечатлений; явления внешнего мира не привлекают внимания, не замечаются. Ориентировка в окружающем неполная или отсутствует. Вопросы воспринимаются не сразу, больной понимает их смысл с большим усилием. Ответы произносятся с трудом, бывают неточными, неполными, иногда непоследовательными. Сложное содержание вопроса не осмысливается. Нередко бывает персеверация (застревание) мышления. Представления скудны и бледны. Сон без сновидений. Способность к запоминанию и воспроизведению крайне ослаблена. Растерянность, галлюцинации, бред отсутствуют. Все движения замедлены, мимика бедная, больной молчалив, часто безучастен; иногда имеет место эйфория. Взгляд и выражение лица безразличные, тупые. Больной легко впадает в дремоту, нередко он постоянно сонлив. Воспоминаний о периоде оглушения обычно не сохраняется. При ухудшении состояния оглушение переходит в сопор и кому.

Легкое оглушение носит название обнубиляции сознания. Для него характерны колебания ясности сознания: легкие затемнения, помрачения сменяются прояснением сознания.

Оглушение подчас очень трудно отличимо от психоорганического синдрома. Оглушение - функциональное, энергетическое расстройство . В соответствии с этим, в отличие от психоорганического синдрома, при оглушении под влиянием внешних побуждений возможна мобилизация психической деятельности со значительным сглаживанием всех обнаруживаемых расстройств.

При обследовании таких больных они быстро устают, сонливы. В отличие от психоорганического синдрома при оглушении нет аффективной лабильности, напротив, преобладает апатия. Конфабуляции также не возникают. Затруднено вспоминание не только недавних событий, но и всего прошлого. Память при оглушении, как и все другие психические процессы, явно улучшается при активной мобилизации психической деятельности. Оглушение, при ухудшении состояния больного, переходит в кому, а психоорганический синдром - в слабоумие.

Оглушение встречается при интоксикациях (угарный газ, алкоголь и т.д.), расстройствах обмена веществ (уремия, диабет, печеночная недостаточность), черепно-мозговых травмах, опухолях мозга, сосудистых и других органических заболеваниях головного мозга.

ЗАДАЧА.

Больной П., 36 лет. Вял, медлителен. Предоставленный самому себе, ничем не занимается, не интересуется, лежит в постели, не обращая внимания ни на больных, ни на работников отделения больницы. Взгляд потухший, лицо невыразительное, малоподвижное. Самостоятельно не умывается, не идет в столовую, но при настойчивых напоминаниях персонала отделения выполняет все это, не оказывает активного сопротивления. На вопросы врача отвечает с большой задержкой, односложно, с трудом понимает смысл задаваемых вопросов. Вот отрывок из записи разговора с больным.

Врач: скажите, как Вас зовут?

Больной молчит. После трехкратного повторения вопроса тихим голосом отвечает: Павел.

Врач: (слегка трясет больного за плечо) голова у Вас болит?

Больной: (после паузы)...голова...Нет, не болит....

Врач: давно Вы находитесь в больнице?

Больной не отвечает даже после неоднократного повторения вопроса.

Врач: Вы хотите пойти домой?

Больной: хочу...

Спустя три недели после поступления больного в стационар состояние его значительно улучшилось, он стал живым, общительным, охотно беседовал с врачом. О предыдущем периоде болезни у него остались смутные воспоминания.

Что это такое?

ОБРАЗЕЦ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА

У больного имеется помрачение сознания в форме оглушения. Характерно то, что слабые раздражители (вопросы, задаваемые тихим голосом, не относящиеся непосредственно к больному события в отделении и пр.) не доходят до его сознания. Получить у него адекватную реакцию можно лишь, применив более сильный раздражитель: нужно повторить несколько раз вопрос громким голосом, потрясти за плечо. Внешний вид больного также соответствует оглушению сознания - он пассивен, выражение лица тупое, малоосмысленное, мимика бедная. Амнезия острого периода болезни, обнаружившаяся у больного после улучшения его состояния, подтверждает факт помрачения сознания.

Такой процесс, как оглушение согласных звуков в потоке речи - явление, с которым не понаслышке знакомы не только люди, получавшие образование по "языковому", филологическому профилю, но и логопеды и их посетители. Сам по себе этот процесс естественен, но в ряде случаев он становится причиной многих проблем. В частности, оглушение слова в неправильный момент может стать причиной неприятного впечатления от речи говорящего. А в случае с иностранным языками и вовсе полностью исказить значение произносимого слова и поставить человека в крайне Именно по этой причине следует разобраться с возникновением оглушения согласного в неправильном месте и начать решение этой проблемы. Поскольку раннее начало работы над ней во многом определяет скорость получения результата и его уровень.

Речь и изменения звуков

Отчетливо выговаривать отдельные звуки - достаточно простая задача, однако необходимости в ней почти не бывает. К ней прибегают только в процессе работы над новыми звуками. Человеческая речь представляет собой поток звуков, в котором отдельные элементы так или иначе влияют друг на друга, определенным образом изменяя "соседей" и изменяясь самостоятельно.

Изменениям могут подвергаться как гласные звуки (например, они могут менять или утрачивать какие-либо из своих характеристик, получать призвуки), так и согласные звуки (могут, к примеру, уподобляться друг другу, выпадать, озвончаться или оглушаться). Какие-то из этих явлений являются произносительной нормой, какие-то - типичны для русского языка, а другие можно встретить лишь при изучении иностранного. В любом случае изменения звуков в потоке речи - явление неизбежное, особенно явно заметное на примере согласных звуков.

Изменения согласных в потоке речи

Наиболее часто встречающееся в русском языке изменение согласного звука в потоке речи - ассимиляция. Суть явления, обозначаемого этим заключается в уподоблении одного звука другому по какому-либо признаку. Сама ассимиляция бывает нескольких видов. Например, ее можно разделить на полную и неполную. Пример полной ассимиляции можно найти в слове "сшить", где звук "с" в начале слова полностью уподобляется следующему за ним звуку "ш". К примерам неполной ассимиляции и того, в каких словах происходит оглушение согласного, можно отнести "д" в слове "подкоп". Ассимиляцию можно также разделить на регрессивную и прогрессивную. Первая - влияние последующего звука на предшествующий согласный. Вторая, соответственно - наборот.

Озвончение согласных

Озвончение согласных - достаточно распространенное явление, одно из наиболее частых в потоке речи, наряду с оглушением звука. Чаще всего встречается в нескольких положениях:

- В случае нахождения звука на стыке морфем. Например, в словах "просьба", "сбор" и "сделка" находящийся на стыке частей слова глухой согласный звук озвончается, переходя в свою пару.

- При нахождении озвончаемого звука на стыке слова и предлога, стоящего перед ним, как, например, в словосочетаниях "к дому" и "с дачи".

- На стыке слова со стоящей за ним частицей.

Озвончение согласного звука во многом связано его окружением в потоке речи и процессом неполной ассимиляции. Причем как регрессивной, так и прогрессивной.

Оглушение звонких согласных звуков

Наиболее часто встречающееся в русском языке и наиболее типичное для него явление, считающееся нормой. Это оглушение согласного на конце слова. Особенно в тех случаях, когда за ним следует пауза. Примерами слов с оглушением согласных на конце могут служить "дуб", "зуб", "огород". Вариантов можно указать немало. В данных ситуациях оглушение согласного имеет под собой физиологическую основу. В связи с тем, что следом за произносимым словом следует пауза, в момент произнесения начинает приходить в состояние покоя, работать с меньшим напряжением. В результате согласный звук и теряет свою звонкость. Также согласные звуки могут оглушаться, если они находятся перед другими глухими согласными (упомянутая выше неполная ассимиляция).

Однако случается так, что порой человек не произносит звонких звуков вообще, оглушая их, или какую-то группу звуков. Это не всегда делает речь непонятной, но в значительной мере усложняет понимание того, что говорящий хочет донести до своего собеседника. Как правило, такое чрезмерное оглушение заметно уже в детском возрасте и исправляется занятиями со специалистом-логопедом, который с помощью специальных упраженний помогает ребенку овладеть правильной артикуляцией.

Работа над произношением

Как уже было сказано выше, оглушение - процесс естественный в ряде случаев. Это вполне нормальное явление. Однако порой случается так, что человек неосознанно по какой-либо причине оглушает согласный там, где он должен оставаться звонким. Такие ситуации становятся проблемой, требующей решения, в том числе помощи специалиста-логопеда.

В том случае, если оглушение - логопедическая проблема, оно имеет несколько возможных причин. Каких? Например, оглушение согласных может быть связано с неправильной работой голосовых связок или несформированностью у человека процессов распознавания произносимых звуков. Так или иначе, исправление произношения имеет несколько этапов:

- работа над щелевыми звуками;

- работа над последовательностью взрывных звуков.

Краткое подведение итогов

Оглушение согласного звука - процесс неизбежный и естественный. В некоторых случаях оно является частью произносительной нормы русского языка, в других - это ошибка, над исправлением которой следует усердно работать. Кроме того, в силу ряда причин некоторые люди непроизвольно оглушают звуки в неправильном месте. Но даже такие случаи поддаются коррекции. Работа над правильным произношением звуков необходима, в том числе и для того, чтобы речь говорящего соответствовала стандартам языка, была понятна его собеседнику. Более того, правильная речь является залогом хорошего первого впечатления о человеке. А первое впечатление, как известно, способно повлиять на многое, но исправить его бывает очень сложно.

Ниже мы рассмотрим наиболее популярные ступени оглешенности сознания. При выявлении малейших симптомов вам необходимо обратиться к врачам.

Преимущественно у больных с тяжелой закрытой травмой черепа и головного мозга отмечается тяжелая степень оглушения сознания, которая возникает или сразу, или как переходный этап из сопора или комы в течение первых суток.

Глубокая потеря сознания, протрагированный переход к ясному сознанию с изменениями различных степеней оглушения и длительным существованием легких его форм, а также возникновение на этом фоне состояний периодического возбуждения обычно свидетельствует о тяжести травмы.

Оглушенность сознания.

Состояние оглушения сознания легкой степени продолжается, как правило, 4-5 дней. После этого у больных восстанавливается ориентирование во времени и пространстве. Они не только отвечают на поставленные вопросы, но и сами начинают интересоваться своим состоянием. Выражение лица перестает быть маскоподобным, но сохраняется некоторая гипомимичность. Акт глотания восстанавливается полностью, улучшается аппетит, сон длится не более 9-10 часов в сутки. Такие больные уже на второй день пребывания в стационаре выходят из состояния оглушения, считают себя здоровыми и настаивают на выписке.

Средняя ступень оглушения

При средней ступени оглушения сознания больные дезориентированы во времени и пространстве, ведут себя апатично, у них заметна маскоподобность лица, глотание нарушено, сон длится от 12 до 24 часов в сутки. При этом они способны выполнять несложные инструкции, односложно отвечать на элементарные вопросы. Для таких больных характерна ослабленная реакция на внешние раздражители (звук, свет). Восстановление эффективных двигательных функций происходит у них постепенно. При неосложненном течении через 4-5 дней наступает заметное улучшение, и средняя степень оглушения переходит в легкую.

Тяжелая степень оглушения сознания

Тяжелая степень оглушения сознания длится 5-8 дней, а иногда и дольше. В первые 4-5 дней после травмы клиническая картина не имеет тенденции к улучшению и состояние больных в основном остается стабильным. Такие пациенты мало доступны для контакта, почти не реагируют на внешние раздражители, не отвечают на задаваемые им вопросы, но после настойчивого требования, например: « поднимите руку!», « откройте рот!» они способны выполнять элементарные действия. Акт глотания сохранен, но он замедленный, сон длится не менее 18-20 часов в сутки. Больные преимущественно малоподвижны, апатичны, с бедной мимикой, но во многих случаях отмечается психомоторное возбуждение. Это проявляется стремлением непрерывно менять положение в постели, выполнением многочисленных ненужных и бессмысленных движений, активным сопротивлением попыткам положить их в постель, при этом больные постоянно бормочут непонятные слова и фразы. Коматозное и сопорозное состояние.

При сопоре сознание полностью отключено, однако больной способен с трудом глотать, реагирует на болевые раздражители, в то же время не реагирует на слова. При выдвижении угла нижней челюсти вперед у больного на лице появляется выражение недовольства.

Состояние комы

В состоянии комы пострадавший лежит неподвижно, цвет лица бледный или цианотичный, наблюдается мышечная гипотония, отсутствует реакция на любые раздражители. Выражены тяжелые вегетативные расстройства: пульс ослабленный и замедленный, зрачки расширены и на свет не реагируют, дыхание поверхностное. В некоторых случаях комы дыхание становится частым (35 и больше ударов в минуту), клокочущим, неритмичным. Исчезновение глотательного рефлекса даже при удовлетворительном пульсе является симптомом плохого прогноза и требует срочного применения активных и последовательных мер, таких как спинно-мозговая пункция, декомпрессивная трепанация и других.

Более суток больные в состоянии комы находиться не могут: или они гибнут, или это состояние переходит в тяжелое оглушение сознания, длится 5-6 и более дней. В 5% случаев больные, находящиеся в состоянии комы, при тяжелых несовместимых с жизнью повреждениях, погибают.