Бульбарные нарушения характерны при. Опасная болезнь головного мозга: бульбарный синдром. Прогноз лечения и возможные осложнения

Бульбарный синдром (или бульбарный паралич) представляет собой комплексное поражение IX, X и XII черепно-мозговых нервов (блуждающего, языкоглоточного и подъязычного нервов), чьи ядра размещаются в продолговатом мозге. Они иннервируют мышцы губ, мягкого неба, языка, глотки, гортани, а также голосовые связки и надгортанный хрящ.

Симптомы

Бульбарный паралич – это триада трёх ведущих симптомов: дисфагия

(расстройство глотания), дизартрия

(нарушение правильности произношения членораздельных звуков речи) и афония

(нарушение звучности речи). Пациент, страдающий этим параличом, не может глотать твердую пищу, а жидкая пища будет попадать в нос за счёт пареза мягкого нёба. Речь больного будет непонятной с оттенком гнусавости (назолия), особенно заметно это нарушение при произношении больным слов, содержащих такие сложные звуки как «л» и «р».

Для постановки диагноза врач обязан произвести исследование функций IX, X и XII пар черепных нервов. Диагностика начинается с выяснения, есть ли у пациента проблемы при глотании твердой и жидкой пищи, попёрхивается ли он ей. Во время ответа, внимательно слушается речь больного, подмечаются нарушения, характерные для паралича, отмеченные выше. Потом доктор осматривает ротовую полость, проводит ларингоскопию (метод исследования гортани). При одностороннем бульбарном синдроме кончик языка будет направлен в сторону поражения, или же вовсе неподвижен при двустороннем. Слизистая же языка будет истонченной и складчатой — атрофичной.

Осмотр мягкого нёба выявит его отставание при произношении, а также отклонение нёбного язычка в здоровую сторону. С помощью специального шпателя врач проверяет нёбный и глоточный рефлексы, раздражая слизистую мягкого нёба и задней стенки глотки. Отсутствие рвотных, кашлевых движений свидетельствуют о поражении блуждающего и языкоглоточного нервов. Завершается исследование ларингоскопией, которая поможет подтвердить паралич истинных голосовых связок.

Опасность бульбарного синдрома заключается в поражении блуждающего нерва . Недостаточность функции этого нерва вызовет нарушение сердечного ритма и расстройство дыхание, что незамедлительно может привести к летальному исходу.

Этиология

В зависимости, каким заболеванием вызван бульбарный паралич, выделяют два его вида: острый и прогрессирующий . Острый чаще всего возникает из-за острого нарушения кровообращения в продолговатом мозге (инфаркт) вследствие тромбоза, эмболии сосудов, а также при вклинивании мозга в большое затылочное отверстие. Тяжёлое поражение продолговатого мозга приводит к нарушению витальных функций организм и последующей смерти больного.

Прогрессирующий бульбарный паралич развивается при латеральном амиотрофическом склерозе. Эта редкая болезнь представляет собой дегенеративное изменение центральной нервной системы, при которой возникает поражение двигательных нейронов, служащее источником атрофии мышц и паралича. Для БАС характерны все симптомы бульбарного паралича: дисфагия при приёме жидкой и твёрдой пищи, глоссоплегия и атрофия языка, провисание мягкого нёба. К сожалению, лечение амиотрофического склероза не разработано. Паралич дыхательной мускулатуры вызывает смерть пациента из-за развития удушья.

Бульбарный паралич часто сопровождает такое заболевание, как миастения

. Не зря второе название болезни – это астенический бульбарный паралич. Патогенез заключается в аутоиммунном поражении организма, вызывающего патологическую мышечную усталость.

Бульбарный паралич часто сопровождает такое заболевание, как миастения

. Не зря второе название болезни – это астенический бульбарный паралич. Патогенез заключается в аутоиммунном поражении организма, вызывающего патологическую мышечную усталость.

Кроме бульбарных поражений, к симптомам присоединяется мышечная утомляемость после физической нагрузки, исчезающая после отдыха. Лечение таких пациентов заключается в назначении доктором антихолинэстеразных препаратов, чаще всего Калимина. Назначение Прозерина не целесообразно из-за его краткосрочного эффекта и большого количества побочных действий.

Дифференциальная диагностика

Необходимо правильно дифференцировать бульбарный синдром от псевдобульбарного паралича. Проявления их весьма схожи, однако, есть существенное и различие. Для псевдобульбарного паралича свойственны рефлексы орального автоматизма (хоботковый рефлекс, дистанс-оральный и ладонно-подошвенный рефлекс), возникновение которых связано с поражением пирамидных путей.

Хоботковый рефлекс обнаруживается при осторожном постукивании неврологическим молоточком по верхней и нижней губе – больной вытягивает их. Эта же реакция прослеживается при приближении молоточка к губам – дистанс-оральный рефлекс. Штриховое раздражение кожи ладони над возвышением большого пальца будет сопровождаться сокращением подбородочной мышцы, заставляющее кожу подтягиваться вверх на подбородке – ладонно-подбородочный рефлекс.

Лечение и профилактика

Прежде всего, лечение бульбарного синдрома направлено на устранение причины, вызвавшей его. Симптоматическая терапия заключается в устранении дыхательной недостаточности аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Для восстановления глотания назначается ингибитор холинэстеразы — . Он блокирует холиэстеразу, в результате чего усиливается действие ацетилхолина, приводящее к восстановлению проводимости по нервно-мышечному волокну.

Прежде всего, лечение бульбарного синдрома направлено на устранение причины, вызвавшей его. Симптоматическая терапия заключается в устранении дыхательной недостаточности аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Для восстановления глотания назначается ингибитор холинэстеразы — . Он блокирует холиэстеразу, в результате чего усиливается действие ацетилхолина, приводящее к восстановлению проводимости по нервно-мышечному волокну.

М-холинолитик Атропин блокирует М-холинорецепторы, тем самым устраняя повышенное слюнотечение. Кормление больных осуществляется через зонд. Все остальные лечебные мероприятия будут зависеть от конкретного заболевания.

Специфической профилактики данного синдрома не существует. Для предотвращения развития бульбарного паралича, нужно своевременно лечить болезни, способные его вызвать.

Видео о том как проводят ЛФК при бульбарном синдроме:

Бульбарный синдром, называемый бульбарным параличом - это синдром повреждения подъязычного, языкоглоточного и блуждающего черепных нервов, ядра которых расположены в продолговатом мозге. Бульбарный синдром возникает при двустороннем (реже при одностороннем) повреждении ядер X, IX, XI и XII черепно-мозговых нервов, относящихся к каудальной группе и заложенных в продолговатом мозге. Кроме того, повреждению подвергаются корешки и стволы нервов внутри полости черепа и за ее пределами.

При бульбарном синдроме возникает периферический паралич мышц глотки, губ, языка, мягкого неба, надгортанника и голосовых складок. Результатом такого паралича является дисфагия (нарушение функции глотания) и дизартрия (нарушение речи). характеризуется слабым и глухим голосом, вплоть до полной афонии, появляется гнусавость и «смазанность» звуков. Произношение согласных звуков, различающихся по месту артикуляции (переднеязычные, губные, заднеязычные) и по способу образования (щелевые, смычные, мягкие, твердые) становится однотипным, а гласных - трудноотличимым друг от друга. Речь у пациентов с диагнозом "бульбарный синдром" замедлена и очень утомляет больных. В зависимости от выраженности пареза мышц и его распространенности синдром бульбарной дизартрии может носить глобальный, парциальный или избирательный характер.

Больные с бульбарным параличом давятся даже жидкой пищей, т.к. не в состоянии производить глотательные движ, в особо тяжелых случаях у больных развиваются расстройства сердечной деятельности и ритмов дыхания, что очень часто приводит к смертельному исходу. Поэтому крайне важна своевременная неотложная помощь пациентам с данным синдромом. Она заключается в ликвидации угрозы жизни и последующей транспортировкой в специализированное медицинское учреждение.

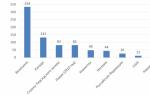

Бульбарный синдром характерен для следующих заболеваний:

Генетические заболевания, такие как болезнь Кеннеди и порфирия;

Заболевания сосудов (инфаркт продолговатого мозга);

Сирингобульбия, болезнь двигательных нейронов;

Воспалительно-инфекционные Лайма, синдром Гийена-Барре);

Онкологические заболевания (глиома ствола мозга).

Основой диагностики бульбарного паралича является выявление характерных признаков или клинических симптомов. К наиболее достоверным способам диагностики данного заболевания относятся данные электромиографии и непосредственого осмотра ротоглотки.

Существуют бульбарный и псевдобульбарный синдромы. Главное отличие между ними заключается в том, что при псевдобульбарном синдроме парализованные мышцы не становятся атрофированными, т.е. паралич является периферическим, отсутствуют фибриллярные подергивания мышц языка и реакция перерождения. Псевдобульбарный паралич нередко сопровождается насильственными плачем и смехом, которые обусловлены нарушением связей между центральными подкорковыми узлами и корой. Псевдобульбарный синдром в отличие от бульбарного не вызывает апноэ (остановку дыхания) и нарушения ритма сердечной деятельности. Наблюдается он в основном при диффузных поражениях головного мозга, имеющих сосудистый, инфекционный, интоксикационный или травматический генез.

Бульбарный синдром: лечение.

Лечение бульбарного паралича направлено, главным образо, на ликвидацию основного заболевания и компенсацию функций, которые нарушены. Для улучшения функции глотания назначаются такие препараты, как глютаминовая кислота, прозерин, ноотропные препараты, галантамин и витамины, а при повышенном слюнотечении - препарат атропин. Кормление таких больных производится через зонд, т.е. энтерально. При нарушении дыхательной функции назначается искусственная вентиляция легких.

Бульбарный синдром (другое название заболевания – бульбарный паралич) – это патология, при которой происходит поражение нескольких черепно-мозговых нервов: блуждающего, языкоглоточного, подъязычного). Ядра этих клеток расположены в продолговатом мозге в так называемой бульбарной зоне.

Эти нервы отвечают за иннервацию губ, языка, неба, гортани, голосовых связок. Поражение этих нервов вызывает нарушения речи, жевания и глотания, вкусовой чувствительности.

Причины бульбарного синдрома могут быть различными: нарушение кровотока в продолговатом мозге, поражения нервных волокон, травмы основания черепа, инфекционные болезни, опухоли. Лечение синдрома зависит от причин заболевания.

В лечении применяют народные средства. Такая терапия нормализует питание тканей и улучшает общее состояние здоровья человека.

Почему развивается бульбарный синдром? Причины

При бульбарном синдроме поражаются следующие черепно-мозговые нервы:

- подъязычный;

- блуждающий;

- языкоглоточный.

При поражении двигательный нервов у больного развивается периферический паралич. К развитию такого паралича могут привести ряд заболеваний и патологических процессов. Поражение может затронуть ядра нейронов, расположенные в продолговатом мозге, или нервные отростки, которые непосредственно иннервируют мышечные структуры. Если поражены ядра нейронов, то в большинстве случаев периферический паралич носит двусторонний симметричный характер.

Таким образом, основные причины возникновения бульбарного синдрома:

- нарушение кровообращения и питания тканей продолговатого мозга;

- доброкачественные и злокачественные опухоли;

- отек продолговатого мозга, который развивается на фоне повреждений других отделов головного мозга;

- травма основания черепа;

- воспалительные процессы в головном мозге: , энцефалит;

- поражение нервной ткани: невропатии, полиомиелит;

- различные амиотрофии;

- и воздействие ботулинистического токсина на головной мозг.

Развитие бульбарного синдрома может быть связано с аутоиммунным процессом. При этом иммунные комплексы человека распознают его собственные клетки, как чужеродные, и атакуют их. В этом случае происходит поражение мышечной ткани. По мере развития болезни происходит ослабление, а со временем и атрофия мышечных волокон – у больного возникает миастенический паралич. Нервные волокна и центры в продолговатом мозге в этом случае е затронуты, однако симптоматика сходна с типичными проявлениями бульбарного синдрома.

В зависимости от характера развития бульбарного синдрома выделяют острую и прогрессирующую форму болезни.

- Острый бульбарный синдром в большинстве случаев является следствием нарушения кровообращения в продолговатом мозге (геморрагический или ишемический инсульт), эмболии сосудов. Также такое состояние возникает при опущении продолговатого мозга и давлении на него краев затылочного отверстия.

- Прогрессирующий бульбарный синдром – состояние менее критическое. Такая болезнь развивается на фоне амиотрофического склероза – дегенеративного заболевания, при котором происходит поражение двигательных нейронов.

Нарушение функционирования нервных волокон приводит к нарушению питания и атрофии мышечной ткани. У больного постепенно развивается бульбарный паралич. Если дегенеративные процессы распространятся на нервы, иннервирующие дыхательные мышцы, это приведет к смерти больного от удушья.

Нарушение нормальной работы продолговатого мозга проявляется не только бульбарным параличом, но и рядом других нарушений. В этой части головного мозга расположены важные центры, контролирующие дыхание и сердцебиение. Если повреждение затронет их, то больной может умереть.

Как понять, что это именно бульбарный синдром?

Бульбарный синдром проявляется характерными признаками поражения черепно-мозговых нервов. Выделяют три характерных симптома, указывающих на развитие бульбарного паралича:

- Дисфагия или нарушение процесса глотания.

- Дизартрия или нарушение членораздельной речи.

- Афония – нарушение звучания речи.

Характерные проявления бульбарного синдрома:

- парез половины языка;

- отклонение языка в сторону поражения;

- постепенно возникает складчатость слизистой;

- провисание небной занавески;

- отклонение небного язычка также в сторону поражения;

- у больного исчезают небный и глоточный рефлексы;

- нарушается процесс глотания, жидкая пища может попадать в дыхательные пути или нос;

- у некоторых больных возникает усиленное слюноотделение и слюнотечение;

- нарушение речи.

Больному с бульбарным синдромом трудно глотать твердую пищу. Жидкая пища может попадать в дыхательные пути, поскольку нарушена иннервация мягкого неба. У таких больных повышается риск развития пневмонии.

Больному с бульбарным синдромом трудно глотать твердую пищу. Жидкая пища может попадать в дыхательные пути, поскольку нарушена иннервация мягкого неба. У таких больных повышается риск развития пневмонии.

Вследствие нарушения иннервации языка речь больного становится нечленораздельной. Он говорит гнусаво, «в нос». Ему трудно дается произносить звуки «л» и «р». Голос становится глухой, хриплый.

Заболевание вызывает парез мышц языка, верхнего неба, гортани, глотки. Часто развивается одностороннее поражение. Возникновение двустороннего паралича свидетельствует о поражении ядер нейронов в продолговатом мозге. Такое поражение является опасным для жизни больного.

Как диагностируют бульбарный синдром?

Во время диагностики важно точно определить причину бульбарного синдрома. Для этих целей проводят ряд исследований:

- компьютерную или магнитно-резонансную томографию головного мозга;

- электромиографическое исследование проводимости мышечных волокон;

- эзофагоскопическое исследование.

Необходимо дифференцировать бульбарный и , которые проявляются сходной симптоматикой, но имеют различные причины. Псевдобульбарный паралич вызван нарушением связей между продолговатым мозгом и другими высшими нервными центрами. В этом случае не развивается атрофия мышц и периферический паралич.

Как лечить бульбарный синдром?

Развитие бульбарного синдрома всегда связано с каким-либо патологическим процессом в организме: нарушением функционирования продолговатого мозга, поражением нервных волокон, аутоиммунным поражением мышечной ткани. Необходимо определить причину заболевания и подобрать соответствующее лечение.

Также проводят симптоматическое лечение – терапию, нацеленную на устранение проявления бульбарного синдрома и облегчение состояния больного. Существуют народные средства, которые применяются для лечения параличей.

Также проводят симптоматическое лечение – терапию, нацеленную на устранение проявления бульбарного синдрома и облегчение состояния больного. Существуют народные средства, которые применяются для лечения параличей.

- Лекарственный сбор №1. В равном соотношении нужно смешать траву омелы белой, душицы и тысячелистника и корни валерианы. Из смеси нужно приготовить настой (1 ст. л. на 200 мл кипятка). Принимают такое средство по половине стакана 3 раза в день до приема пищи.

- Лекарственный сбор №2. Готовят смесь из 1 части листочков мяты, травы душицы, омелы и пустырника и 2 частей мелиссы и тимьяна. Смесь нужно залить кипятком (на 1 стакан воды берут 1 ст. л.), настоять в термосе 1 час, затем процедить. Стандартная дозировка: по 100 мл такого снадобья через час после еды.

- Корни пиона. Необходимо приготовить спиртовую настойку корней пиона. Для этого корни натирают и заливают спиртом в соотношении 1:10. Настаивают корни в теплом месте неделю, после чего настойку процеживают. Стандартная дозировка для взрослого человека: 35 капель трижды в день до приема пищи. Ребенок должен принимать по 15–20 капель снадобья 3 раза в день до еды.

Также можно приготовить настой корней пиона. Измельченные корни заливают кипятком (в соотношении 1 столовая ложка на пол-литра кипятка), настаивают 1 час и процеживают. Такой настой нужно пить по 1 ст. л. взрослым и по 1 ч. л. детям также три раза в день до еды. - Сумах дубильный или красильный. Для лечения параличей используются свежие листья этого растения. В стакане кипятка можно запарить 1 ст. л. листочков, настоять в тепле час, затем профильтровать. Стандартная дозировка: 1 ст. л. такого настоя 3–4 раза в сутки.

- Шалфей. Готовят насыщенный раствор шалфея. 100 г сушеной травы заливают полулитром кипятка и настаивают в тепле в течение ночи, наутро процеживают. Стандартная дозировка такого настоя: 1 столовая ложка 3–4 раза в день через час после приема пищи.

Также можно принимать целебные ванны с отваром травы шалфея или корней и плодов шиповника. На одну ванну нужно взять 200–300 г растительного сырья, кипятить его в 1,5 л воды 5–10 минут, затем настоять еще час, отфильтровать и вылить в ванну. Процедура длится полчаса. Принимают ванну несколько раз в неделю.

Бульбарный паралич развивается при поражении черепных нервов. Появляется при двухстороннем и в менее проявленной степени при однобоком поражении каудальных групп (IX, X и XII), размещенных в продолговатом мозге, а также их корешков и стволов как изнутри, так и за пределами полости черепа. Во взаимосвязи с близостью местоположения бульбарный и псевдобульбарный параличи бывают нечасто.

Клиническая картина

При бульбарном синдроме замечается дизартрия и дисфагия. Больные, как правило, поперхиваются жидкостью, в некоторых случаях не в состоянии осуществить глотательное движение. Во взаимосвязи с этим слюна у подобных пациентов часто течет из углов рта.

При бульбарном параличе начинается атрофия мышц языка и выпадают глоточный и небный рефлексы. У тяжелобольных, как правило, формируются расстройства ритма дыхания и сердечной работы, что зачастую приводит к летальному исходу. Это подтверждается близким с ядрами каудальной группы головных нервов месторасположением центров дыхательной и сердечно-сосудистой системы, в связи с чем последние могут вовлекаться в болезненный процесс.

Причины

Факторами этой болезни являются всевозможные недуги, ведущие к поражению ткани головного мозга в этой области:

- ишемия либо кровоизлияние в продолговатый мозг;

- воспаление любой этиологии;

- полиомиелит;

- новообразование продолговатого мозга;

- боковой амиотрофический склероз;

- синдром Гийена - Барре.

При этом совершается несоблюдение иннервации мышц мягкого неба, глотки и гортани, что и объясняет формирование стандартного симптомокомплекса.

Симптомы

Бульбарный и псевдобульбарный паралич признаки имеет следующие:

- Дизартрия. Речь у больных становится глухой, смазанной, невнятной, гнусавой, а иногда может наблюдаться афония (утрата звучности голоса).

- Дисфагия. Больные не всегда могут производить глотательные движения, поэтому употребление пищи затруднено. Также в связи с этим слюна часто вытекает через углы рта. При запущенных случаях глотательный и небный рефлексы могут полностью выпадать.

Миастения

Миастения проявляется следующими симптомами:

- беспричинная утомляемость различных мышечных групп;

- двоение в глазах;

- опущение верхнего века;

- слабость мимической мускулатуры;

- снижение остроты зрения.

Аспирационный синдром

Аспирационный синдром проявляется:

- неэффективным кашлем;

- затрудненным дыханием с вовлечением в акт дыхания вспомогательной мускулатуры и крыльев носа;

- затруднением дыхания на вдохе;

- свистящими хрипами на выдохе.

Патологии дыхания

Наиболее часто проявляется:

- болью в грудной клетке;

- учащенным дыханием и сердцебиением;

- одышкой;

- кашлем;

- набуханием шейных вен;

- посинением кожных покровов;

- утратой сознания;

- падением артериального давления.

Кардиомиопатия сопровождается одышкой при большой физической нагрузке, болью в грудной клетке, отеками нижних конечностей, головокружением.

Псевдобульбарный паралич помимо дизартрии и дисфагии проявляется насильственным плачем, иногда смехом. Больные могут плакать при оскаливании зубов или без повода.

Различие

Различий намного меньше, чем сходств. В первую очередь различие между бульбарным и псевдобульбарным параличом заключается в первопричине расстройства: бульбарный синдром вызван травмой продолговатого мозга и находящихся в нем ядер нервов. Псевдобульбарный - нечувствительностью корково-ядерных соединений.

Отсюда и следуют отличия в симптомах:

- бульбарный паралич протекает намного тяжелее и несет большую угрозу жизни (инсульт, инфекции, ботулизм);

- достоверный показатель бульбарного синдрома - нарушение дыхания и ритма сердцебиения;

- при псевдобульбарном параличе отсутствует процесс уменьшения и восстановления мышц;

- на псевдосиндром указывают специфические движения ртом (складывание губ в трубочку, непредсказуемые гримасы, свист), неразборчивая речь, пониженная активность и деградация интеллекта.

Несмотря на то, что остальные последствия заболевания идентичны или очень схожи между собой, существенные различия наблюдаются и в методах лечения. При бульбарном параличе применяется вентиляция легких, "Прозерин" и "Атропин", а при псевдобульбарном большее внимание уделяют циркуляции крови в мозгу, липидному обмену и снижению уровня холестерина.

Диагностика

Бульбарный и псевдобульбарный паралич относятся к расстройствам центральной нервной системы. Они очень похожи по симптоматике, но при этом имеют совершенно разную этиологию возникновения.

Основная диагностика указанных патологий основана в первую очередь на анализе клинических проявлений, концентрации внимания на отдельных нюансах (признаках) в симптоматике, которые отличают бульбарный паралич от псевдобульбарного. Это имеет важное значение, поскольку эти недуги приводят к разным, отличающимся друг от друга, последствиям для организма.

Итак, общими симптомами для обоих видов паралича являются такие проявления: нарушение функции глотания (дисфагия), голосовая дисфункция, расстройства и нарушения речи.

Приведенные схожие симптомы имеют одно существенное различие, а именно:

- при бульбарном параличе данные симптомы являются следствием атрофии и разрушения мышц;

- при псевдобульбарном параличе эти же симптомы проявляются вследствие парезов лицевых мышц спастического характера, при этом рефлексы не только сохранены, но и имеют патологически преувеличенный характер (что выражается в насильственном чрезмерном смехе, плаче, имеются признаки орального автоматизма).

Лечение

Если происходит поражение участков головного мозга, у больного могут возникнуть довольно серьезные и опасные для здоровья патологические процессы, которые значительно снижают уровень жизни, а также могут приводить к летальному исходу. Бульбарный и псевдобульбарный паралич представляет собой тип расстройства нервной системы, симптомы которого отличаются своей этиологией, но имеют схожесть.

Бульбарный развивается в результате неправильного функционирования продолговатого мозга, а именно ядер подъязычного, блуждающего и языкоглоточного нервов, находящихся в нем. Псевдобульбарный синдром возникает вследствие нарушенного функционирования корково-ядерных путей. После определения псевдобульбарного паралича изначально нужно заняться лечением основного заболевания.

Так, если симптом вызван гипертонической болезнью, обычно назначают сосудистую и гипотензивную терапию. При туберкулезном и сифилитическом васкулитах обязательно используют антибиотики и противомикробные средства. Лечение в данном случае может проводиться и узкими специалистами - фтизиатром или дерматовенерологом.

Кроме специализированной терапии больному показано назначение медицинских препаратов, которые способствуют улучшению микроциркуляции в мозге, нормализуют работу нервных клеток и улучшают передачу к нему нервных импульсов. С этой целью прописывают антихолинэстеразные препараты, различные ноотропные, метаболические и сосудистые средства. Главная цель, на которую направлено лечение при бульбарном синдроме - это поддержание на нормальном уровне важных функций для организма. Для лечения прогрессирующего бульбарного паралича назначается:

- принятие пищи с использованием зонда;

- искусственная вентиляция легких;

- «Атропин» в случае наличия обильного выделения слюны;

- «Прозерин» для восстановления рефлекса глотания.

После возможного выполнения реанимационных мероприятий обычно назначается комплексное лечение, воздействующее на основное заболевание - первичное или вторичное. Это помогает обеспечить сохранение и улучшение качества жизни, а также существенно облегчить состояние больного.

Не существует универсального средства, которое бы эффективно вылечило псевдобульбарный синдром. В любом случае врачом должна быть подобрана схема комплексной терапии, для чего учитывают все имеющиеся нарушения. Дополнительно можно использовать физиотерапию, дыхательную гимнастику по Стрельниковой, а также упражнения для плохо функционирующих мышц.

Как показывает практика, полностью вылечить псевдобульбарный паралич не удается, так как подобные нарушения развиваются в результате выраженных поражений головного мозга, причем двусторонних. Нередко они могут сопровождаться разрушением нервных окончаний и гибелью многих нейронов.

Лечение же дает возможность компенсировать нарушения в работе головного мозга, а регулярные реабилитационные занятия позволяют больному приспособиться к новым проблемам. Так, не стоит отказываться от рекомендаций врача, поскольку они помогают замедлить прогрессирование заболевания и привести в порядок нервные клетки. Некоторые специалисты рекомендуют для эффективного лечения вводить в организм стволовые клетки. Но это довольно дискуссионный вопрос: как утверждают сторонники, эти клетки способствуют восстановлению функций нейронов, и физически замещают мицелин. Противники же считают, что действенность данного подхода не доказана, и даже может провоцировать рост раковых опухолей.

При псевдобульбарном симптоме прогноз обычно серьезный, а при бульбарном учитывается причина и тяжесть развития паралича. Бульбарный и псевдобульбарный синдромы являются тяжелыми вторичными поражениями нервной системы, лечение которых должно быть направлено на излечение основного заболевания и обязательно комплексным путем.

При неправильном и несвоевременном лечении бульбарный паралич может стать причиной остановки сердца и дыхания. Прогноз зависит от протекания основного заболевания или даже может оставаться неясным.

Последствия

Несмотря на схожую симптоматику и проявления бульбарные и псевдобульбарные расстройства имеют различную этиологию и, как следствие, приводят к разным последствиям для организма. При бульбарном параличе симптоматика проявляется вследствие атрофии и перерождения мышц, поэтому если не предпринять срочных реанимационных мер, последствия могут иметь тяжелый характер. Кроме того, когда поражения затрагивают дыхательные и сердечно-сосудистые участки мозга, то может развиться расстройство дыхания и сердечная недостаточность, что, в свою очередь, чревато летальным исходом.

Псевдобульбарный паралич не имеет атрофических поражений мышц и имеет спазмолитический характер. Локализация патологий наблюдается выше продолговатого участка мозга, поэтому нет угрозы остановки дыхания и нарушения сердечной деятельности, угроза жизни отсутствует.

К главным негативным последствиям псевдобульбарного паралича можно отнести:

- односторонний паралич мышц тела;

- парезы конечностей.

Кроме того, вследствие размягчения отдельных участков головного мозга у больного могут наблюдаться ухудшение памяти, слабоумие, нарушение двигательных функций.

Бульбарный синдром (паралич) возникает при периферических параличах мышц, иннервируемых IX, Х и ХII парами черепных нервов в случае их сочетанного поражения. В клинической картине отмечаются: дисфагия, дисфония или афония, дизартрия или анартрия.

Псевдобульбарный синдром (паралич) — это центральный паралич мышц, иннервируемых IX, Х и XII парами черепных нервов. Клиническая картина псевдобульбарного синдрома напоминает картину бульбарного (дисфагия, дисфония, дизартрия), но она значительно мягче выражена. По своему характеру псевдобульбарный паралич является центральным параличом и соответственно этому ему присущи симптомы спастического паралича.

Зачастую, несмотря на раннее использование современных препаратов, полного выздоровления при бульбарном и псевдобульбарном синдромах (параличах) не наступает, особенно когда после травмы прошли месяцы и годы.

Однако очень хороший результат достигается при использовании стволовых клеток при бульбарном и псевдобульбарном синдромах (параличах).

Стволовые клетки, введенные в организм больного бульбарным или псевдобульбарным синдромом (параличом), не только физически замещают дефект миелиновой оболочки, но и берут на себя функцию поврежденных клеток. Встраиваясь в организм больного, они восстанавливают миелиновую оболочку нерва, его проводимость, укрепляют и стимулируют его.

В результате лечения у больных бульбарным и псевдобульбарным синдромом (параличом) исчезают дисфагия, дисфония, афония, дизартрия, анартрия, восстанавливаются мозговые функции, и человек возвращается к нормальной жизнедеятельности.

Псевдобульбарный паралич

Псевдобульбарный паралич (синоним ложный бульбарный паралич) - клинический синдром, характеризующийся расстройствами жевания, глотания, речи, мимики. Он возникает при перерыве центральных путей, идущих от двигательных центров коры больших полушарий мозга к моторным ядрам черепно-мозговых нервов продолговатого мозга, в отличие от бульварного паралича (см.), при котором поражаются сами ядра или их корешки. Псевдобульбарный паралич развивается только при двустороннем поражении полушарий головного мозга, так как перерыв путей к ядрам одного полушария не дает заметных бульбарных расстройств. Причиной псевдобульбарного паралича обычно является атеросклероз мозговых сосудов с очагами размягчения в обоих полушариях мозга. Однако псевдобульбарный паралич может также наблюдаться при сосудистой форме сифилиса мозга, нейроинфекциях, опухолях, дегенеративных процессах, поражающих оба полушария мозга.

Одним из главных симптомов псевдобульбарного паралича является нарушение жевания и глотания. Пища застревает за зубами и на деснах, больной поперхивается при еде, жидкая пища вытекает через нос. Голос приобретает носовой оттенок, становится хриплым, теряет интонации, трудные согласные совсем выпадают, некоторые больные не могут говорить даже шепотом. Вследствие двустороннего пареза лицевых мышц лицо становится амимичным, маскообразным, нередко имеет плачущее выражение. Характерны приступы насильственного судорожного плача и смеха, наступающие без соответствующих эмоций. У некоторых больных этот симптом может отсутствовать. Сухожильный рефлекс нижней челюсти резко повышается. Появляются симптомы так называемого орального автоматизма (см. Рефлексы). Нередко псевдобульбарный синдром возникает одновременно с гемипарезом. У больных часто имеются более или менее выраженные гемипарезы или парезы всех конечностей с пирамидными знаками. У других больных при отсутствии парезов появляется выраженный экстрапирамидный синдром (см. Экстрапирамидная система) в виде замедленности движений, скованности, повышения тонуса мышц (ригидности мышц). Наблюдающиеся при псевдобульбарном синдроме нарушения интеллекта объясняются множественными очагами размягчения в головном мозге.

Начало болезни в большинстве случаев острое, но иногда может развиваться постепенно. У большинства больных псевдобульбарный паралич наступает в результате двух или более атак нарушения мозгового кровообращения. Смерть наступает от бронхопневмонии, обусловленной попаданием пищи в дыхательные пути, присоединяющейся инфекции, инсульта и др.

Лечение должно быть направлено против основного заболевания. Для улучшения акта жевания нужно назначить прозерин по 0,015 г 3 раза в день во время еды.

Псевдобульбарный паралич (синоним: ложный бульбарный паралич, супрануклеарный бульбарный паралич, церебробульбарный паралич) - клинический синдром, который характеризуется расстройствами глотания, жевания, фонации и артикуляции речи, а также амимией.

Псевдобульбарный паралич, в отличие от бульварного паралича (см.), зависящего от поражения двигательных ядер продолговатого мозга, возникает в результате перерыва путей, идущих от двигательной зоны коры головного мозга к этим ядрам. При поражении супрануклеарных путей в обоих полушариях мозга выпадает произвольная иннервация бульварных ядер и возникает «ложный» бульбарный паралич, ложный потому, что анатомически сам продолговатый мозг при этом не страдает. Поражение супрануклеарных путей в одном полушарии мозга не дает заметных бульбарных расстройств, так как ядра языко-глоточного и блуждающего нервов (как и тройничного, и верхней ветви лицевого нерва) имеют двустороннюю корковую иннервацию.

Патологическая анатомия и патогенез. При псевдобульбарном параличе в большинстве случаев наблюдается тяжелый атероматоз артерий основания мозга, поражающий оба полушария при сохранности продолговатого мозга и моста. Чаще псевдобульбарный паралич возникает вследствие тромбоза артерий мозга и наблюдается преимущественно в старческом возрасте. В среднем возрасте П. п. может быть вызван сифилитическим эндартериитом. В детском возрасте П. п.- один из симптомов детских церебральных параличей при двустороннем поражении кортикобульбарных проводников.

Клиническое течение и симптоматология псевдобульбарного паралича характеризуются двусторонним центральным параличом, или парезом, тройничного, лицевого, языко-глоточного, блуждающего и подъязычного черепно-мозговых нервов при отсутствии дегенеративной атрофии в парализованных мышцах, сохранении рефлексов и нарушений пирамидной, экстрапирамидной или мозжечковых систем. Расстройства глотания при П. п. не достигают степени бульбарного паралича; вследствие слабости жевательных мышц больные едят крайне медленно, пища выпадает изо рта; больные поперхиваются. При попадании пищи в дыхательные пути может развиться аспирационная пневмония. Язык неподвижен или выдвигается только до зубов. Речь недостаточно артикулирована, с носовым оттенком; голос тихий, слова выговариваются с трудом.

Один из главных симптомов псевдобульбарного паралича - приступы судорожного смеха и плача, носящие насильственный характер; лицевые мышцы, которые у таких больных произвольно не могут сокращаться, приходят в чрезмерное сокращение. Больные могут начать непроизвольно плакать при показывании зубов, поглаживании бумажкой по верхней губе. Возникновение этого симптома объясняют перерывом тормозящих путей, направляющихся к бульбарным центрам, нарушением целости субкортикальных образований (зрительный бугор, полосатое тело и пр.).

Лицо приобретает маскообразный характер вследствие двустороннего пареза лицевой мускулатуры. При приступах насильственного смеха или плача веки хорошо смыкаются. Если предложить больному открыть или закрыть глаза, он открывает рот. Это своеобразное расстройство произвольных движений следует также отнести к одному из характерных признаков псевдобульбарного паралича.

Отмечается и повышение глубоких и поверхностных рефлексов в области жевательной и лицевой мускулатуры, а также возникновение рефлексов орального автоматизма. Сюда следует отнести симптом Оппенгейма (сосательные и глотательные движения при дотрагивании до губ); губной рефлекс (сокращение круговой мышцы рта при постукивании в области этой мышцы); ротовой рефлекс Бехтерева (движения губ при постукивании молоточком в окружности рта); щечный феномен Тулуза- Вюрпа (движение щек и губ вызывается перкуссией по боковой части губы); назолабиальный рефлекс Аствацатурова (хоботкообразное смыкание губ при постукивании по корню носа). При поглаживании по губам больного возникает ритмическое движение губ и нижней челюсти - сосательные движения, переходящие иногда в насильственный плач.

Различают пирамидную, экстрапирамидную, смешанную, мозжечковую и детскую формы псевдобульбарного паралича, а также спастическую.

Пирамидная (паралитическая) форма псевдобульбарного паралича характеризуется более или менее ясно выраженными геми- или тетраплегиями или парезами с повышением сухожильных рефлексов и появлением пирамидных знаков.

Экстрапирамидная форма: на первый план выступают замедленность всех движений, амимия, скованность, повышение мышечного тонуса по экстрапирамидному типу с характерной походкой (мелкие шажки).

Смешанная форма: сочетание вышеназванных форм П. п.

Мозжечковая форма: на первый план выступает атактическая походка, расстройства координации и т. д.

Детская форма П. п. наблюдается при спастической диплегии. Новорожденный при этом плохо сосет, захлебывается и поперхивается. В дальнейшем у ребенка появляются насильственный плач и смех и обнаруживается дизартрия (см. Детские параличи).

Вейлем (A. Weil) описана семейная спастическая форма П. п. При ней отмечается наряду с выраженными очаговыми расстройствами, присущими П. п. заметная интеллектуальная отсталость. Аналогичная форма была описана также Клиппелем (М. Klippel).

Так как симптомокомплекс псевдобульбарного паралича обусловлен большей частью склеротическими поражениями головного мозга, у больных П. п. нередко выявляются и соответствующие симптомы со стороны психики: снижение

памяти, затруднение мышления, повышенная эффективность и т. п.

Течение заболевания соответствует разнообразию причин, вызывающих псевдобульбарный паралич, и распространенности патологического процесса. Развитие болезни чаще всего инсультообразное с различными периодами между инсультами. Если после инсульта (см.) паретические явления в конечностях убывают, то бульбарные феномены остаются большей частью стойкими. Чаще состояние больного ухудшается вследствие новых инсультов, особенно при атеросклерозе головного мозга. Длительность болезни разнообразна. Смерть наступает от пневмонии, уремии, инфекционных заболеваний, нового кровоизлияния, нефрита, сердечной слабости и др.

Диагноз псевдобульбарного паралича не труден. Следует дифференцировать от различных форм бульварного паралича, невритов бульбарных нервов, паркинсонизма. Против апоплектического бульбарного паралича говорит отсутствие атрофий и повышение бульбарных рефлексов. Труднее отграничить П. п. от паркинсоноподобного заболевания. Оно имеет медленное течение, в поздних стадиях наступают апоплектические инсульты. В этих случаях также наблюдаются приступы насильственного плача, расстраивается речь, больные не могут самостоятельно есть. Диагноз может представлять затруднения лишь в отграничении атеросклероза мозга от псевдобульбарного компонента; последнему свойственны грубые очаговые симптомы, инсульты и пр. Псевдобульбарный синдром в этих случаях может фигурировать как составная часть основного страдания.

Бульбарный и псевдобульбарный синдромы

В клинике чаще наблюдается не изолированное, а сочетанное поражение нервов бульбарной группы или их ядер. Симитомокомплекс двигательных расстройств, возникающий при поражении ядер или корешков IX, X, XII пар черепных нервов на основании мозга, называется бульварным синдромом (или бульбарным параличом). Такое название происходит от лат. bulbus луковица (старое название продолговатого мозга, в котором расположены ядра этих нервов).

Бульбарный синдром может быть одно- или двусторонним. При бульбарном синдроме возникает периферический парез или паралич мышц, которые иннервируются языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами.

При таком синдроме, прежде всего, наблюдаются расстройства глотания. В норме, во время еды, пища языком направляется к глотке. Гортань при этом поднимается кверху, а корень языка придавливает надгортанник, прикрывая вход в гортань и открывая путь пищевому комку к глотке. Мягкое нёбо поднимается кверху, препятствуя попаданию жидкой пищи в нос. При бульбарном синдроме возникает парез или паралич мышц, осуществляющих акт глотания, в результате чего нарушается глотание — дисфагия. Больной поперхивается во время еды, глотание становится затрудненным или вообще невозможным (афагия). Жидкая пища попадает в нос, твердая может попасть в гортань. Попадание пищи в трахею и бронхи может вызвать аспирационную пневмонию.

При наличии бульбарного синдрома возникают также расстройства голоса и артикуляции речи. Голос становится хриплым (дисфония) с гнусавым оттенком. Парез языка вызывает нарушение артикуляции речи (дизартрию), а его паралич — анартрию, когда больной, хорошо понимая обращенную к нему речь, сам произносить слова не может. Язык атрофируется, при патологии ядра XII пары на языке отмечается фибриллярные подергивания мышц. Глоточный и нёбный рефлексы снижаются или исчезают.

При бульбарном синдроме возможны вегетативные расстройства (нарушения дыхания, сердечной деятельности), обусловливающие в некоторых случаях неблагоприятный прогноз. Бульбарный синдром наблюдается при опухолях задней черепной ямки, ишемическом инсульте в области продолговатого мозга, сирингобульбии, боковом амиотрофическом склерозе, клещевом энцефалите, постдифтерийной полинейропатии и некоторых других заболеваниях.

Центральный парез мышц, которые иннервируются бульбарными нервами, называется псевдобульбарным синдромом. Он возникает только при двустороннем поражении корково-ядерных путей, идущих от двигательных корковых центров к ядрам нервов бульбарной группы. Поражение корково-ядерного пути в одном полушарии не приводит к такой сочетанной патологии, так как мышцы, иннервирующиеся бульбарными нервами, кроме языка, получают двустороннюю корковую иннервацию. Поскольку псевдобульбарный синдром — это центральный паралич глотания, фонации и артикуляции речи, при нем также возникают дисфагия, дисфония, дизартрия, но в отличие от бульбарного, не наблюдается атрофии мышц языка и фибриллярных подергиваний, сохраняются глоточный и нёбный рефлексы, повышается нижнечелюстной рефлекс. При псевдобульбарном синдроме у больных появляются рефлексы орального автоматизма (хоботковый, носогубный, ладонно-подбородочный и др.), что объясняется растормаживанием при двустороннем поражении корково-ядерных путей подкорковых и стволовых образований, на уровне которых эти рефлексы замыкаются. По этой причине иногда возникают насильственный плач или смех. При псевдобульбарном синдроме двигательные расстройства могут сопровождаться снижением памяти, внимания, интеллекта. Псевдобульбарный синдром чаще всего наблюдается при острых нарушениях мозгового кровообращения в обоих полушариях мозга, дисциркуляторной энцефалопатии, боковом амиотрофическом склерозе. Несмотря на симметричность и выраженность поражения, псевдобульбарный синдром менее опасен, чем бульбарный, поскольку не сопровождается нарушением жизненно важных функций.

При бульбарном или псевдобульбарном синдроме важным является тщательный уход за ротовой полостью, наблюдение за больным во время еды с целью предотвращения аспирации, зондовое питание при афагии.