Поражения органов дыхания невоспалительного характера. Отек легких у собак и кошек

Болезни легких у животных подразделяются в зависимости от характера заболевания на невоспалительные и воспалительные. К невоспалительным относятся гиперемия и отек легкого, эмфизема легких, а к воспалительным — пневмонии и гангрена легких.

Эмфиземы

могут быть альвеолярными и интерстициальными, а пневмонии, согласно классификации Домрачева, подразделяются на лобарные (крупозная) и лобулярные (бронхопневмония, ателектатическая, гипостатическая, метастатическая).

Гиперемия и отек легкого

— заболевание, характеризующееся переполнением кровью сосудов и выпотеванием плазмы крови в альвеолы и межальвеолярную ткань.

Причиной активной гиперемии и отека легких являются солнечный и тепловой удары, тяжелая работа в жаркое время года, вдыхание раздражающих газов, а пассивной — сердечная недостаточность, хронические интоксикации при болезнях легких и других заболеваниях.

Бронхопневмония — заболевание животных, характеризующееся развитием воспалительного процесса в бронхах и альвеолах и выпотеванием в последние катарального или катарально-гнойного экссудата. Заболевание носит сезонный характер, встречаясь преимущественно в позднеосенние и ранневесенние месяцы. Возникновение заболевания обусловлено рядом факторов. Наиболее часто оно возникает вследствие неблагоприятного микроклимата: содержание в воздухе помещений повышенных концентраций аммиака, сероводорода, сильная микробная или пылевая загрязненность, наличие сквозняков, повышенная влажность и др. Большую роль в возникновении заболевания играет условно патогенная микрофлора дыхательных путей, которая при снижении естественной резистентности организма может явиться основным этиологическим фактором. В развитии заболевания существенную роль играют сосудистые расстройства в легких, аллергические факторы, подавление защитных механизмов дыхательной системы.

Крупозная пневмония (Pneumonia cruposa) — острое фибринозное воспаление, захватывающее целые доли легкого, с выраженными явлениями аллергии и типичными сменами стадий фибринозного воспалительного процесса. Болезнь диагностируют преимущественно у лошадей, реже у других видов животных. В последнее время большинство исследователей рассматривают крупозную пневмонию как заболевание аллергического происхождения, а именно как гиперэргическое воспаление в предварительно сенсибилизированном организме или сенсибилизированной легочной ткани. Аллергенами в этом случае являются микроорганизмы дыхательных путей, а в качестве разрешающих факторов могут выступать раздражающие газы, переохлаждения, травмы и т. д. В этом случае пневмония у сенсибилизированного животного развивается в результате воздействия факторов неантигенного происхождения (гетероаллергия). Кроме того, разрешающими факторами могут быть микроорганизмы, как участвовавшие в сенсибилизации, так и не участвовавшие в ней (параллергия). Развитие крупозной пневмонии происходит в четыре стадии.

Первая стадия

— активной гиперемии или прилива — характеризуется запруживанием кровью легочных капилляров; эпителий, покрывающий альвеолы, набухает и отслаивается, в альвеолах скапливается жидкий экссудат с примесью лейкоцитов и большого количества эритроцитов. Воздуха в пораженном участке значительно меньше, чем в здоровом, а к концу стадии он совершенно вытесняется из альвеол. Стадия прилива длится от нескольких часов до суток.

Вторая стадия

— красной гепатизации — длится 2-3 суток. На этой стадии продолжается заполнение альвеол экссудатом, содержащим эритроциты и фибриноген. Затем происходит свертывание экссудата, вследствие чего альвеолы и бронхиолы пораженного участка заполнены свернувшимся фибрином с обильной примесью эритроцитов, спущенного эпителия и незначительного количества лейкоцитов.

На третьей стадии

— стадии серой гепатизации — начинается миграция лейкоцитов. Количество эритроцитов постепенно уменьшается, а лейкоцитов увеличивается. Под влиянием ферментов лейкоцитов фибрин и другие составные части экссудата разрушаются и принимают серый цвет. Длительность этой стадии 2-3 суток.

Четвертая стадия

— стадия разрешения — характеризуется тем, что с увеличением количества лейкоцитов расщепляется и разжижается экссудат и таким образом приобретает способность всасываться. В основе разжижения экссудата лежат процессы, протекающие под влиянием липолитических и протеолитических ферментов лейкоцитов. Под их воздействием фибрин превращается в растворимые альбумозы и аминокислоты (лейцин, тирозин и др.). Разжиженный экссудат частично всасывается, частично удаляется с мокротой при кашле. Большая" часть всосавшегося экссудата выводится с мочой. В освобождаемые от экссудата альвеолы постепенно поступает воздух, одновременно с этим происходит регенерация эпителия альвеол. Продолжительность стадии — от 2 до 5 дней.

При вскрытии животных, павших от бронхопневмонии, в легких находят различные по величине воспалительные очаги, окрашенные в красно-коричневый, серо-красный или серо-белый цвет, возвышающиеся над поверхностью легкого. В бронхах содержится слизистый или слизисто-гнойный экссудат. При хроническом течении обнаруживают фиброзное сращение легочной плевры с реберной, а нередко и с перикардом;

Патологоанатомические изменения

при крупозной пневмонии зависят от стадии развития заболевания. На стадии прилива легкое полнокровно, увеличено в размере. Поверхность разреза гладкая, блестящая. На стадии красной гепатизации пораженная часть легкого без воздуха, увеличена, на разрезе напоминает печень, тонет в воде. Поверхность разреза красная, зернистая, вследствие того что альвеолы наполнены свернувшимся фибринозным экссудатом, выдаются над поверхностью разреза. На стадии серой гепатизации легкое вначале имеет серый оттенок, а на стадии разрешения приобретает желтоватый цвет. Наряду с вышеописанными стадийными изменениями можно обнаружить увеличение бронхиальных лимфатических узлов и дистрофию паренхиматозных органов. На стадии разрешения легкое по консистенции напоминает селезенку.

Симптомы

при острой альвеолярной эмфиземе проявляются выраженной одышкой, рупорообразным расширением ноздрей при вдохе и выпячиванием ануса при выдохе. При аускультации прослушивается ослабленное везикулярное дыхание, а в случае, если причиной эмфиземы явился бронхит, устанавливаются хрипы. Задняя граница легких отодвинута на 1 -2 ребра назад, перкуторный звук коробочный.

При хронической альвеолярной эмфиземе хорошо выражена экспираторная одышка, выдох двухфазный. Грудная клетка бочкообразная. При выдохе отмечается втягивание межреберных промежутков, а по реберной дуге образуется запальный желоб. При аускультации в зависимости от происхождения эмфиземы устанавливают хрипы или ослабление везикулярного дыхания, а при перкуссии — увеличение границ легких и коробочный перкуторный звук.

Интерстициальная эмфизема протекает остро и развивается быстро. Характеризуется быстро нарастающей одышкой, учащением пульса. При аускультации прослушивается ослабленное везикулярное дыхание и крепитирующие хрипы. При проникновении воздуха под кожу обнаруживают шум крепитации.

При гематологическом исследовании у лошадей можно обнаружить увеличение числа эритроцитов и гемоглобина.

Первые симптомы при бронхопневмонии характеризуются угнете¬нием животного, общей слабостью, температура тела обычно повышается на 1 -2 °С, из носовых полостей наблюдается скудное серозно-слизистое или слизисто-гнойное истечение. Одышка обычно смешанного типа. Слизистые оболочки цианотичны. Дыхание поверхностное, учащенное, тахикардия. При аускультации грудной клетки прослушивается жесткое везикулярное дыхание, мелкопузырчатые хрипы, иногда можно прослушать бронхиальное дыхание. При перкуссии — очаги притупления. Кашель вначале сухой, болезненный, в дальнейшем становится влажным и менее болезненным.

При гематологическом исследовании у больных бронхопневмонией устанавливают нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево до миелоцитов, лимфо- и эозинофилию, моноцитоз, снижение кислотной емкости, сыворотки крови, ускорение СОЭ, уменьшение содержания гемоглобина.

Крупозная пневмония начинается внезапно. Начало заболевания характеризуется быстро появляющимся угнетением животного, отказом от корма, усиленной жаждой. При незначительном движении появляются одышка и болезненный кашель. Температура поднимается до 41-42 °С и держится на этой высоте в течение 6-8 дней с незначительными суточными колебаниями, т. е. тип лихорадки постоянный. В ее клиническом проявлении выделяют три стадии: гиперемии, гепатизации и разрешения. Типичным симптомом крупозной пневмонии в начале заболевания является несоответствие повышения температуры тела учащению пульса. Если температура повышается на несколько градусов, то пульс в этот период учащен на 10-15 ударов. Высокая температура обычно держится до конца стадии гепатизации (6-8 дней), а затем либо в течение 12-36 ч падает до нормы (кризис), либо достигает нормы постепенно за 3-6 дней (лизис). Видимые слизистые оболочки желтушны, иногда лимонно-желтого цвета. К этим явлениям вскоре присоединяются специфические для крупозной пневмонии симптомы, изменяющиеся в зависимости от стадии болезни.

При перкуссии на первой стадии в пораженной доле устанавливают тимпанический звук, который в период гепатизации переходит в притуплённый и тупой. Притупление бывает разной величины, границы его имеют различную форму, однако верхняя граница всегда дугообразно выгнута кверху. На стадии разрешения перкуторный звук приобретает тимпанический оттенок, а по мере восстановления нормального состояния легочной ткани он делается ясным, атимпаническим.

При аускультации на стадии гиперемии вначале выявляется усиленное везикулярное дыхание, а к концу стадии в фазу вдоха слышатся крепитирующие мелкопузырчатые хрипы. С развитием стадии гепатизации хрипы исчезают, устанавливают постепенное исчезновение везикулярного и появление бронхиального дыхания, иногда дыхательные шумы в очаге поражения вообще не прослушиваются. На стадии разрешения прослушиваются грубые, влажные хрипы, которые становятся все более многочисленными и заглушают бронхиальное дыхание. Затем звучность хрипов постепенно убывает, бронхиальное дыхание ослабевает и переходит в нормальный везикулярный шум.

Характерным симптомом крупозной пневмонии считается появление на стадии гепатизации шафранно-желтого или ржаво-бурого истечения из носа. Оно наблюдается до начала стадии разрешения.

Определенные изменения при крупозной пневмонии отмечаются в деятельности сердечнососудистой системы. Пульс с самого начала болезни учащен, однако это учащение не пропорционально повышению температуры тела (температура повышается на 3-4 °С, а пульс учащается на 10-15 ударов). Это несоответствие является типичным для начальной стадии заболевания. Тоны сердца обычно громкие, чистые, 2-й тон часто акцентирован. Значительное учащение пульса, его слабость и аритмичность при резком падении кровяного давления указывают на развивающуюся сердечнососудистую недостаточность. Следует отметить, что степень расстройства сердечной деятельности обычно прямо пропорциональна степени поражения легочной ткани.

Крупозная пневмония сопровождается и функциональными нарушениями в деятельности мочевыделительной и пищеварительной систем. В крови обнаруживают нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопению, эозинопению, увеличение СОЭ.

Диагностику

заболевания животных гиперемией и отеком легких осуществляют на основании анамнеза и клинического проявления. В дифференциальном отношении следует иметь в виду тепловой удар, отравления и интоксикации.

Диагноз "эмфизема легких"

ставят на основании анамнеза и характерных клинических симптомов (прогрессирующая одышка, цианоз слизистых оболочек, двухфазность вдоха, рупорообразное расширение ноздрей, наличие запального желоба, коробочный перкуторный звук), а при интерстициальной — очень быстрое развитие заболевания, крепитируюшие хрипы, наличие подкожной эмфиземы в области шеи, груди, спины. Эмфизему следует дифференцировать от пневмоний и заболеваний плевры (плеврит, гидроторакс и пневмоторакс).

При постановке диагноза "бронхопневмония"

учитывают данные анамнеза, клинического проявления, лабораторных исследований. Следует исключить инфекционные и инвазионные заболевания, протекающие с респираторным синдромом, а также крупозную пневмонию и другие лобулярные пневмонии.

Заболевание животных крупозной пневмонией диагностируют с учетом анализа анамнестических данных (внезапность заболевания), характерных клинических признаков (лихорадка постоянного типа, шафранно-желтое фибринозное истечение из носовых полостей, стадийность развития болезни, поражение целой доли легкого с верхней дугообразной линией), лабораторных исследований крови. При дифференциальной диагностике следует исключить такие инфекционные заболевания, как контагиозная плевропневмония лошадей, перипневмония крупного рогатого скота, грипп свиней и др.

Лечение

животных, больных гиперемией легких, должно быть неотложным. Для предотвращения развития отека легких делают кровопускание (0,5-1 % к массе тела). Показано внутривенное введение 10 %-го раствора кальция хлорида 100-150 мл или внутримышечное — глюконата кальция 40-50 мл в 10 %-м растворе, можно вводить внутривенно гипертонические растворы глюкозы, натрия хлорида. Одновременно животному вводят сердечные препараты, проводят растирание грудной клетки. Хорошие результаты получают от новокаиновой блокады звездчатых или нижних шейных симпатических узлов.

При лечении животных, больных альвеолярной эмфиземой легких, для уменьшения одышки рекомендуется применение также успокаивающих средств, как хлорал гидрат (30,0-40,0 г) со слизистым отваром в виде небольших клизм, бромистые препараты внутрь (10,0-30,0 г по 3-4 раза в день) или внутривенно 10 %-й раствор, в дозе 100-150 мл в течение недели лошадям. С этой же целью подкожно вводят ежедневно в течение 5-7 дней 0,1%-й раствор атропина или 5%-й раствор эфедрина (лошадям по 10-15 мл на инъекцию), внутрь применяют эуфилин 0,1-0,2 г на прием. Лечение больных интерстициальной эмфиземой заключается в предоставлении им покоя, применении сердечных средств, противокашлевых препаратов, а также растворов атропина или эфедрина.

Наиболее высокую эффективность при лечении животных, больных бронхопневмонией, получают при своевременно начатой комплексной терапии больных с острым течением заболевания. Прежде всего следует создать животным оптимальные условия кормления и содержания. Из средств этиотропной терапии назначают антибиотики с учетом чувствительности к ним микрофлоры дыхательных путей. Антибиотики желательно применять в комплексе с сульфаниламидами. Последние назначают внутрь, а растворимые соли сульфаниламидов можно применять и внутривенно. Антибактериальные препараты можно вводить и в виде аэрозолей. С этой целью применяют антибиотики, которые вводят в среднем по 400 000-500 000 ЕД/м3, иодинол — 2 мл/м3, камфорную сыворотку по Кадыкову — 15 мг/м1 и др. Из средств патогенетической терапии применяют неспецифические стимулирующие препараты (гамма-глобулины, неспецифические полиглобулины, гидролизин, гемотерапия), регулирующие нейротрофические функции (новокаиновые блокады звездчатого узла или внутренностных нервов и симпатических стволов по Шакурову), противоаллергические и симптоматические средства.

Лечение животных, больных крупозной пневмонией, начинают с их изоляции. На первой стадии болезни, с целью уменьшения гиперемии легких, рекомендуется проводить кровопускание (у лошадей 2-3 л), из антибактериальных средств применяют антибиотики и сульфаниламиды. Перед применением определяют наиболее активный препарат по чувствительности к нему микрофлоры дыхательных путей. Наиболее часто из антибиотиков применяют такие препараты, как пенициллин, стрептомицин, тетрациклин, окситетрациклин, а из новых — цефалоспорины, аминогликозины, хиполы. Антибиотики применяют 3-4 раза в сутки в течение 8-10 дней, в дозах в зависимости от вида животного и его массы. Из средств патогенетической терапии применяют противоаллергические препараты (димедрол, натрия тиосульфат, натрия хлорид, супрастин, пипольфен и др.), новокаиновую блокаду звездчатых или нижнего шейного симпатического узла, растирание грудной клетки раздражающими мазями, постановку банок и т. д. Из симптоматической терапии используют сердечные, отхаркивающие, мочегонные средства.

Предупреждение

заболевания животных гиперемией и отеком легких заключается в организации правильного режима эксплуатации, предохранении от перегревания, вдыхания раздражающих и ядовитых газов. Превентивные мероприятия для возникновения эмфиземы легких также неспецифические и направлены на правильную эксплуатацию и особенно своевременное и полное лечение бронхитов.

Профилактика

заболевания животных бронхопневмонией должна включать в себя комплекс хозяйственно-зоотехнических и ветеринарных мероприятий. Необходим постоянный контроль за микроклиматом помещений для животных, сбалансированный рацион по всем основным питательным веществам и витаминам, особенно в отношении витамина А. В условиях промышленных комплексов следует строго придерживаться правил их комплектования (наименьшее количество хозяйств-поставщиков, антистрессовые обработки, рациональное формирование групп, соблюдение принципа «все пусто — все занято» и т. д.). Из средств фармакотерапии применяют препараты, повышающие естественную устойчивость организма, в том числе и средства физиотерапии (аэроионизация, ультрафиолетовое облучение).

Целевая установка темы

Изучить патоморфологию ателектаза легких, эмфизему легких, отек и пневмонии, плевры и их дифференциальную диагностику.

Основное внимание уделяется следующим вопросам:

- Определение понятий ателектаз, эмфизема, отек, пневмония, плеврит. Этиология.

- Виды ателектаза легких и морфологическая характеристика.

- Виды эмфиземы, макро - микрокартины.

- Отек легких. Морфологическая характеристика отека.

- Виды пневмоний. Краткая морфологическая характеристика серозной, катаральной, фибринозной, гнойной и др. пневмоний.

- Морфологическая характеристика плевритов.

Болезни органов дыхания возникают под действием разнообразных биологических патогенных возбудителей (вирусов, бактерий, микоплазм, гельминтов и др.), физичских и химических элементов, поступающих в респираторные пути и легкие из внешней среды или с лимфой и кровью. Предрасполагающую роль играют наследственные, возрастные и приобретенные особенности организма. Из защитных барьеров дыхательной системы следует учитывать состояние аэродинамической фильтрации (мукоцеллюлярной транспортной системы), гуморальных и клеточных факторов общей и местной защиты. При всем многообразии клинико-морфологического проявления болезней органовдыхания все они имеют невоспалительную (ателектаз, эмфизема, опухоли), воспалительную (ринит, бронхит, трахеит, бронхиолит, пневмония) или аллергическую природу. К патологии органов дыхания относятся сужение - стеноз носовых ходов, воспаление слизистой носовой полости - риниты различьной этиологии, стеноз или расширение, воспаление гортани - ларингиты, воспаление трахеи - трахеиты и бронхов - бронхиты. Чаще же всего у животных поражаются легкие. К патологиинеинфекционного характера относятся ателектаз - спадение, эмфизема - расширение, спадение или безвоздушное состояние легких.

Ателектаз легких

Под ателектазом легких понимается спадение легких, безвоздушное состояние их.

Он может быть врожденным или приобретенным, общим и местным.

Врожденный ателектаз наблюдается у мертворожденных или у животных в первые дни после рождения, когда в отдельные дольки не поступает воздух, а альвеолы остаются нерасправленными, спавшимися. Как правило, врожденный ателектаз наблюдается у слаборазвитых новорожденных животных, чаще у свиней.

Приобретенный ателектаз возникает в легких, которые до этого были в нормальном состоянии.

Компрессионный ателектаз - спадение легочных альвеол в результате их сдавливания при скоплении в плевральной полости экссудата, отечной жидкости, воздуха или при образовании опухолей. В сдавленные участки легкого нормально не поступает воздух.

При ателектазе новорожденных и обтурационном поражении участки резко очерчены, так как они точно соответствуют анатомическим границам легочных долек, обслуживаемых закупоренными бронхами. При компрессионном ателектазе спадение охватывает обширные участки, а иногда целиком правое или левое легкое. Участки ателектаза уменьшены в объеме (спавшиеся), иногда значительно западают относительно общей поверхности легкого. Они плотные, темно-красного цвета, поверхность разреза сухая, кусочек легкого тонет в воде, плевра сморщена. Этими признаками ателектаз отличается от бронхопневмонии, при которой пораженные участки легкого также плотные, покрасневшие, обычно выбухающие над общей поверхностью легкого, а на разрезе влажные, из бронхов выделяются столбики катарального экссудата. При устранении причин болезн функция легких восстанавливается, но в случае хронического ателей таза может произойти заращение альвеол соединительной ткань Такое состояние называют пневмофиброз.

Эмфизема легких

Эмфизема - это переполнение легких воздухом. Причиной развития эмфиземы может быть тяжелая нагрузка с быстрой ездой у лошадей, у собак на охоте; при микробронхитах, асфиксии, ослаблении сердечной деятельности, пневмонии и др.

Различают альвеолярную и инрстициальную эмфиземы. При первой воздух скапливается в альвеолах, при второй он находится в межуточной ткани и под плеврой.

Альвеолярная эмфизема может быть острой и хронической, охватывать все легкое или его отдельные участки (лобулярная форма).

Легкое при острой альвеолярной эмфиземе увеличено, бледно окрашено, пушисто, при ощупывании издает хрустящий звук (крепитирует), кусочек легкого в воде легко плавает подобно пене, поверхность разреза бескровная. Под микроскопом альвеолы растянуты, стенки истончены (атрофия от давления), капилляры сужены, содержат мало эритроцитов. Сущность процесса чрезмерного растягивания легких при эмфиземе заключается в том, что, когда возрастает потребность организма в кислороде, вдох обладает большей силой, больше объем вдыхаемого воздуха, чем при выдохе. Поэтому в этиологии эмфизем, особенно острых, большая роль принадлежит тяжелой работе с напряжением у лошадей, длительным быстрым перегоном крупного рогатого скота на мясокомбинат, гончих собак в сезон охоты, оленей при гоне и др.

Острая лобарная эмфизема встречается чаще всего как компенсаторный процесс в легких, прилегающих к участкам пневмонии. При длительно действующих причинах эмфизема переходит в хроническую форму. Характеризуется хроническая альвеолярная эмфизема атрофией альвеолярных перегородок вследствие длительного их растяжения с последующим разрывом и слиянием отдельных альвеол в крупные воздушные полости. Легкие при этом сильно раздуты и увеличены в объеме, бледны, пушисты. Даже невооруженным Легким Видны Укрупненные воздушные полосы, иногда придающие легким на разрезе губчатый вид (пузырчатая эмфизема). Сопровождается хроническая альвеолярная эмфизема, как правило, гипертрофии правого желудочка сердца - компенсаторное явление при трудности циркуляции крови через сдавленные капилляры легкого. При декомпенсации расширяется правый желудочек сердца.

Интерстиальная эмфизема возникает при разрывах легочной ткани (например, при проникающем ранении легкого). Воздух из альвеол переходит в межуточную ткань легкого, по тканевым щелям распространяется по междольковой ткани, под плеврой формируются целые воздушные тяжи, пронизывающие доли легкого в виде сетки. Интерстициальная эмфизема наблюдается как агональное состояние при перерезании трахеи на мясокомбинатах во время убоя животных.

Отек легких

Под отеком легких понимается скопление отечной жидкости в интерстициальной ткани и просвете легочных альвеол. Причинами отека в основном являются венозный застой, сердечная слабость, попадание в легкие токсических веществ, агональное состояние.

Может иметь механизм венозного застоя при ослаблении сердечной деятельности или носить атональный характер. Может возникнуть как следствие отравления токсическими ядовитыми газами.

Морфологические изменения при отеке легких однотипны независимо от причины его вызвавшей. Легкие при отеке неспавшиеся, плевра гладкая. При пальпации остается ямка, консистенция тестовидная.

Поверхность разреза гладкая, сочная, светло-красная или темно-красная. При застойном отеке легкие имеют синюшный оттенок. С поверхности разреза стекает или выдавливается пенистая светлая или кровянистая, или мутновато-розоватая жидкость. При серозно-воспалительном отеке отчетливо видны студневидные тяжи интерстициальной соединительной ткани. Кусочки легкого, опущенные в воду, тяжело плавают, большая часть их погружается в воду.

Под микроскопом видна гиперемия кровеносных сосудов. При серозно воспалительном отеке гиперемия выражена у респираторных капилляров. При застойном отеке расширены и переполнены капилляры межальвеолярных перегородок и вен междольковой соединительной ткани. Особенно мелкие вены. В альвеолах - воздух и транссудат, в бронхах - жидкость с пузырьками воздуха. Клеточных элементов в транссудате мало. При серозно-воспалительном отеке в альвеолах скапливается серозный экссудат. Периваскулярная, перибронхиальная соединительная ткань набухшая, коллагеновые волокна утолщены.

Водянка грудной полости

Водянка грудной полости - гидроторакс. Причина - застойные явления в сосудах вследствие сдавливания их опухолями или при воспалении легких.

Плеврит

Воспаление плевры в результате переохлаждения, травмы грудной стенки, инфекции, перехода воспаления с легких - плевропневмония.

Первичные развиваются при повреждении грудной полости, при бактериемии. Чаще бывают вторичные плевриты при пневмониях, перикардите, когда воспалительный процесс переходит на плевру.

Плевропневмония наблюдается поэтому при таких тяжелых болезнях, как повальное воспаление легких крупного рогатого скота, контагиозная плевропневмония лошадей, а также при туберкулезе легких (жемчужница крупного рогатого скота). Плевриты чаще всего встречаются у крупного рогатого скота и свиней вследствие более рыхлого видового строения плевры и обилия в ней лимфатических сосудов. Протекают они обычно по типу экссудативного воспаления и могут делиться на серозные, серозно-фибринозные, гнойные и геморрагические. Во всех случаях плевра набухает, тускнеет, гиперемируется и на ней появляются полосчатые кровоизлияния. Легкие сдавливаются, дыхание затрудняется, становится, нарастает кашель, затрудняется сердечная деятельность. Идет интоксикация организма, дистрофия в паренхиматозных органах, появляется температура. При остром течении плеврита экссудат может рассосаться и происходит восстановление плевры. При затяжном течении плеврита между легочной и реберной плеврой образуются спайки (синехии), а иногда наблюдают заращение плевральной полосы на значительных участках или полностью (слипчивыи плеврит) Специфические продуктивные плевриты характеризуются образованием на плевре специфических туберкулезных, актиномикозных гранулем. Они могут быть также при сапе, аспергиллезе и колигрануломатозе.

Плевриты также делят по происхождению, течению, виду экссудата. При острых плевритах преобладает экссудативный процесс, а при хронических - разрастание соединительной ткани и развитие спаек. Чаще бывают плевриты экссудативного типа.

При серозном плеврите в плевральной полости определяется мутноватая, с хлопьями фибрина жидкость. Плевра тусклая, гиперемирована, с кровоизлияниями, набухшая. Такие изменения могут быть или диффузные, или очаговые.

При фибринозном плеврите виден фибрин в виде серовато-белых пленок на плевре. В свежих случаях пленки легко отделяются, при хроническом течении фибриноидные наложения прорастают соединительной тканью. Поверхность наложений шероховатая, после их снятия видна тусклая, гиперемированная плевра, с кровоизлияниями.

Рис. 189. Фибринозный плеврит у овцы.

При гнойном плеврите в полости и на поверхности плевры обнаруживают гной. Плевра тусклая, набухшая, гиперемирована. Видны кровоизлияния, эрозии. Хронические плевриты характеризуются образованием спаек (сенехий). Продуктивный плеврит развивается при инфекционных болезнях (туберкулез, сап, актиномикоз и др.). В этом случае на плевре образуются типичные изменения с признаками, характерными этим болезням.

Рис. 190. Гнойники в легких барана.

Экссудативная пневмония бывает серозной, катаральной, фибринозной, гнойной, геморрагической, ихорозной и смешанной.

При серозной пневмании легкое уплотнено, красного цвета, плевра гладкая, отечная, стекловидная, с поверхности разреза поврежденного участка стекает большое количество слегка мутноватой жидкости

Катаральная бронхопневмония. По величине пораженных участков катаральные пневмонии могут быть лобулярными и лобарными. Вначале поражаются лишь отдельные дольки, но по мере развития процесса воспаление становиться лобарным.

При острой катаральной бронхопневмонии пораженный участок легкого красного цвета, уплотненной (тестоватой) консистенции, напоминающий селезенку (спленизация). С поверхности разреза выдавливается мутная жидкость, а из бронхов тягучая слизь.

При хронической катаральной бронхопневмониях легкое плотное, мясистое, похожее на поджелудочную железу, часто с поверхности бугристое и на разрезе зернистое. На красном фоне видны серозные разной формы очажки и прожилки, в середине их заметен просвет бронха. У свиней легкое при этом нередко белое, плотное, похожее на сало (сальная пневмония). С поверхности разреза из бронхов выдавливается гноевидная слизистая масса.

Фибринозная (крупозная) пневмония - тяжело протекающее воспаление легких у сельскохозяйственных животных.

При ней лобарность поражения легкого с самого начала. Мраморность рисунков пораженных участков и с поверхности, и на разрезе. Одни дольки красного цвета, другие серого цвета, третьи желтоватого (эта окраска и придает органу мраморность рисунка). Тяжи междольковай соединительной ткани резко расширены. Лимфососуды зияют. Видны тромбоз и эмболия. Из бронхов и альвеол можно извлечь пробочки фибрина. Часто процесс переходит на плевру и отмечается фибринозный плеврит.

Рис. 191. Воспаление правого легкого ягненка: катаральное - передней и средней долей;

Фибринозно-некротическое - задней доли.

Фибринозная, крупозная пневмония характеризуется:

Образованием фибринозного экссудата и сухостью поверхности разреза;

Лобарным поражением;

Распространением процесса по лимфатическим путям легких, т.е. по интерстициальной соединительной ткани, где расположены лимфатические сосуды:

Стадийностью развития пневмонии;

При ряде заболеваний медленным развитием воспаления и неодновременным вовлечением отдельных долек, поэтому характерен пестрый (мраморный) рисунок легкого.

Первая стадия - гиперемии, прилива крови. Выражена сосудистая реакция, воспалительная гиперемия. Все сосуды резко расширены и заполнены кровью. Капилляры легочных перегородок извилистые, почковидно вдаются в полости альвеол. Пораженные участки темно-красной, мягкой консистенции. В альвеолах еще нет экссудата.

Вторая стадия красного опеченения (гепатизации). Гиперемия выражена, альвеолы и мелкие бронхи заполняются экссудатом. В нем содержится фибриноген, который в альвеолах превращается в фибрин, а также много эритроцитов, примесь нейтрофилов и слущенных клеток эпителия альвеол и бронхов (компонент альтерации). Альтеративные процессы проявляются также изменением коллагеновых пучков в строме легких, их расширением и разволокнением. Выражен тромбоз сосудов и развитие вследствие этого некрозов.

Рис. 192. Фибринозно-некротическая пневмония у овцы.

Пролиферативные процессы выявляются в виде инфильтрации фибринозно - клеточным экссудатом стромы легкого. Легкое принимает консистенцию печени (гепатизация), уплотняется. Цвет пораженных участков красный.

Третья стадия серой гепатизации или серого опеченения. Сосуды, сдавленные альвеолами, наполненными экссудатом, спадаются. Гиперемия ослабевает. В экссудате повышается количество лейкоцитов, ферменты которых способствуют растворению фибрина. Пораженные участки остаются плотными, но приобретают сероватую, серо-желтоватую окраску.

Четвертая стадия разрешения. Она проходит в трех формах:

- Жёлтая гепатизация, когда под влиянием ферментов лейкоцитов фибрин рассасывается, альвеолы освобождаются от экссудата. Участки легких имеют желтоватую окраску.

- Карнификация. Одновременно идет рассасывание фибрина и зарастание альвеол соединительной тканью. Участки легкого приобретают вид мяса.

- Секвестрация. В этом случае участки пневмонии некротизируются и инкапсулируются.

При фибринозной пневмонии кусочки легкого, опущенные в воду, опускаются (тонут) на дно.

Неодновременность развития стадий в различных дольках легкого придает воспаленным участкам специфический для данного вида воспаления мраморный рисунок. Сходство с мраморным рисунком увеличивается от сильного отека междольковых перегородок, которые в виде сероватых студневидных полос особенно выражены в легких крупного рогатого скота и свиней.

Исход крупозной пневмонии зависит от степени заполнения альвеол и связанного с этим нарушения кровообращения. Могут произойти желтая гепатизация с очищением альвеол от фибрина и восстановлением их функции или карнификация, характеризующаяся прорастанием фибрина соединительной тканью и сосудами, вследствие чего пневмонические участки по цвету и консистенции напоминают мясо. Это наблюдается при задержке рассасывания фибрина, когда пораженные участки легких, зарастая соединительной тканью, не могут уже возвратиться к нормальному состоянию. Исход в виде секвестрации связан с омертвлением воспаленных участков, отделением их от окружающей ткани. Это происходит при тяжелом течении крупозной пневмонии, когда фибрин скапливается в альвеолах в таком количестве, что кровообращение в них прекращается, лимфатические сосуды нередко подвергаются тромбозу. Расплавление омертвевшего участка легкого происходит на границе его с живой тканью,здесь же нередко развивается соединительнотканная капсула. При вскрытии секвестр может быть полностью извлечен и в нем можно различить анатомические структуры легкого. Исход в секвестрацию иногда наблюдают у крупного рогатого скота при повальном воспалении легких.

Гнойное воспаление выражается формированием в легких различной величины абсцессов (абсцедирующая пневмония) или катаральногнойным диффузным воспалением. Абсцессы в легких могут образовываться самостоятельно или как осложнение того или иного воспаления. Они бывают разной величины, состоят из скоплений гнойных телец, колоний гноеродных микроорганизмов и нейтрофильных лейкоцитов в различной степени дегенерации. Нередко также абсцессы заключены в капсулу, которая состоит из внутреннего (пиогенного) и наружного (волокнистая соединительная ткань) слоев.

Легкое не спавшееся, резко гиперемировано, с множественными кровоизлияниями; на поверхности разреза отчетливо выступают гнойно-размягченные участки различной величины серо-желтого и желтого цвета. Из бронхов выдавливается густая слизисто-гнойная масса.

Геморрагическая пневмония характеризуется преобладанием в экссудате большого количества эритроцитов. Наблюдается при ряде инфекционных болезней (сибирская язва, чума свиней), которые протекают с нарушением целостности стенок кровеносных сосудов и гибелью эритроцитов. Межуточная соединительная ткань пропитывается эритроцитами, становится темно-красного цвета. Гистологически при этом в альвеолах наблюдают массу эритроцитов.

Пораженный участок легкого темно-красного цвета, дрябловатой консистенции, с поверхности разреза выдавливается темно-красная жидкость. Междольковая ткань также темно-красная, отечная.

Исход таких пневмоний, как правило, летальный, а в лучших случаях небольшие некротические участки инкапсулируются.

Дифференциальная диагностика

Для плевритов отличительным признаком является состояние плевры: она тусклая, набухшая, гиперемирована, на ее поверхности могут быть нити или налет фибрина, кровоизлияния.

Дифференцируют плевриты от посмертного скопления трупного транссудата, гипостазов, водянки грудной полости. Трупный транссудат - прозрачная, водянистая, окрашенная в красноватый или тёмно-красный цвет жидкость. Его больше в той половине, на которой лежал труп. При гипостазах плевры гиперемия сосудов выражена на стороне лежания трупа, а с противоположной стороны плевра бледная. У убитых животных плевра с обеих сторон анемична. При водянке жидкость бесцветная или слабо окрашена. Плевра гладкая, бледная, блестящая.

Серозную пневмонию дифференцируют от отека легких. Для отека характерно диффузное поражение легкого, когда охватываются целые доли или все легкое. Гиперемия выражена слабо, в трахее и бронхах - пенистая жидкость. Строма органа не отечна. При серозной пневмонии выделяется с поверхности разреза мутноватый экссудат, строма утолщена, студневидна.

Катаральную бронхопневмонию дифференцируют от ателектаза. При ателектазе поверхность разреза легкого сухая, выделений из бронхов нет. При катаральной бронхопневмониии с поверхности разреза стекает кровянистая жидкость, из бронхов выделяются пробочки слизистой мутноватой массы. При фибринозной пневмонии - пробочки фибрина.

Контрольные вопросы

- Ателектаз легких, виды, причины, морфологические признаки.

- Отек легких, его признаки.

- Эмфизема легких, виды. Морфологические признаки.

- Пневмония и бронхопневмония. В чем различие? Виды.

- Морфологическая характеристика катаральной бронхопневмонии и фибинозной пневмонии.

- Дифференциальная диагностика болезней органов дыхания.

Музейные препараты

- Влажные препараты:

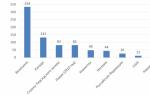

пневмонии N 190, 187, 170, 37, 12, 10, 11;

эмфизема N171.

- Гистопрепараты:

серозное воспаление легких N 56;

катаральная бронхопневмония N 57в;

фибринозная пневмония N 66а, 666;

гнойная пневмония N 70а;

эмфизема N 10,84;

отек и застойная гиперемия легких N 446/50.

Литература

- Боль К.Г., Боль Б.К. Основы патанатомии с.-х. животных. - М.: Сельхозиздат, 1954.

- Кокуричев П.И. Атлас патологической анатомии с.-х. животных. - М.: Колос, 1973. С. 16-20, 32-63, 42, 77-79.

- патологическая анатомия животных с.-х. животных/ Под ред. Шишкова В.П. -М.: Колос, 1980.

- Пичугин Л.М., Акулов А.В. Практикум по патологической анатомии с.-х. животных. -М.: Колос, 1980. С. 100-102, 105, 110-112, 126, 198.

- Шишков В.П., Жарков А.В., Налетов Н.А. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней с.-х. животных. - М.: Колос, 1982.

- Смердова М.Д. Практикум по патологической анатомии с.-х. животных. - Красноярск: КрасГАУ, 1994. С. 88-90, 92-93, 98-99, 101, 108, 115, 123, 120-130.

- Жаров А.В. патологическая анатомия животных животных. – М.: 1995.

Отек легких – это патологическое состояние, при котором происходит скопление жидкости и электролитов в межуточном пространстве (интерстиции) легких и/или в легочных альвеолах. В зависимости от причины, вызвавшей нарушение дыхания, выделяют кардиогенный и некардиогенный отек легких у животных.

Кардиогенный отек легких развивается при левосторонней сердечной недостаточности (чаще всего недостаточность митрального клапана). Из-за недостаточности клапанов сердца происходит обратное возвращение вытолкнутой крови в сердце (регургитация). Повышенное давление в левых отделах сердца приводит к застою венозной крови в легких и повышенной транссудации жидкости в интерстиций и альвеолы.

Некардиогенный отек легких – отек, вызванный любыми другими причинами. Данный вид дыхательной недостаточности обусловлен повышением проницаемости легочных сосудов (при кардиогенном отеке повышается гидростатическое давление в сосудах, а не их проницаемость).

Причины некардиогенного отека легких у кошек и собак:

1) Нейрогенный отек – электротравмы, черепно-мозговые травмы, судороги.

2) Воспалительный отек – инфекционные и неинфекционные заболевания.

3) Сниженный уровень альбумина в крови, ведущий к снижению онкотического давления плазмы – желудочно-кишечные расстройства, заболевания печени, гломерулопатия, гипергидратация, голодание.

4) Токсический отек – различные способы проникновения в организм токсических веществ, например вдыхание угарного газа, укус змеи, отравления, уремия и т.п.

5) Аллергические реакции, анафилаксия.

6) Сепсис.

7) Новообразования – обструкция лимфатических сосудов.

Механизм развития

Общий механизм, в соответствии с которым развивается отек легких у собак и кошек, заключается в нарушении водного обмена между сосудами легких и легочной тканью в силу описанных выше причин, вследствие чего жидкость выходит в интерстиций и альвеолы. Увеличенное содержание жидкости в легком заметно снижает его эластичность и уменьшает объем. В альвеолах наличие жидкости приводит к истончению сурфактанта (вещество, препятствующее спадению легкого), коллапсу легочной альвеолы и вытеснению воздуха. Все это препятствует нормальному газообмену в легких.

Симптомы

Основные симптомы отека легких у собак и кошек включают в себя беспокойство животного, одышку, учащенное дыхание, цианоз (синюшность) слизистых оболочек, дыхание брюшного типа с открытой пастью. В начале животные принимают вынужденную позу, стоят, широко расставив конечности. Затем, по мере усугубления патологии, принимают боковое лежачее положение. В некоторых случаях наблюдается откашливание жидкого содержимого. В тяжелых случаях можно услышать хрипящее дыхание.

Диагностика

Диагноз отек легких у кошек и собак ставится на основании аускультации (прослушивания) грудной клетки, а также рентгеновского снимка грудной полости.Аускультативно можно выявить влажные хрипы в легких. При кардиогенном отеке легких можно услышать сердечные шумы и нарушения ритма (например, ритм галопа). Рентгеновский снимок, как правило, выполняется в двух проекциях, прямой и боковой. На снимке наблюдается затемнение легочного поля, прослеживается застой в больших сосудах, а маленькие контрастируются плохо. В случае кардиогенного отека зачастую наблюдается увеличение сердечной тени. При левосторонней сердечной недостаточности можно увидеть увеличение левой половины сердца. Альвеолярные отеки характеризуются сильным уплотнением легкого в области основания сердца. Если животное находится в критическом состоянии, его сначала стабилизируют, а затем делают рентгеновский снимок.

Лечебные мероприятия

При подозрении на отек легких лечение собак и кошек производится незамедлительно и заключается в оперативном проведении реанимационных мероприятий. Животному, способному самостоятельно дышать, назначается кислородотерапия. При отсутствии продуктивных дыхательных движений производится интубация трахеи с последующей аспирацией содержимого из тубуса и искусственной вентиляцией легких. Как правило, внутривенно применяются диуретики и кортикостероиды. Остальное лечение зависит от патологии, вызвавшей отек легких. Также производится контроль электролитного состава крови посредством газового анализатора.

Если вы обнаружили у своего питомца какие-либо нарушения в дыхании, немедленно обратитесь в клинику. Такие состояния, как правило, являются неотложными, и при несвоевременно оказанной врачебной помощи животное может умереть.

Ветеринарный центр «ДоброВет»

Бронхопневмония телят – это заболевание, часто встречающееся и ведущее к крупным экономическим убыткам в фермерских хозяйствах. Существуют и другие болезни, вызываемые переохлаждением телят, самым распространенным из которых является бронхит. При несвоевременном и неправильном лечении у теленка развивается глубокое нарушение функций дыхательных органов, что вызывает интоксикацию организма. В бронхолегочных органах возникают необратимые процессы. Защитные функции в организме снижаются, что повышает активность микробов, развивающих интоксикацию и нарушающих работу всех систем организма, поражаются сердечно-сосудистые и пищеварительные функции, появляется кашель.

Бронхопневмония у телят развивается от переохлаждения

Благодаря своевременным диагностическим мероприятиям, профилактике и лечению этого заболевания, можно успешно решить проблему по сохранению и успешному разведению крупного рогатого скота, увеличению мясного и молочного производства. Учеными разрабатываются эффективные способы, позволяющие бороться с данной патологией. Но даже история и проведенные научные исследования не дают ответа на вопросы по этиологии, патогенезу, лечению и профилактики болезни, что нужно делать, и почему не всегда действия приводят к успешному лечению. Это больше всего применительно к телятам, у которых обнаружена катаральная бронхопневмония.

Даже взрослая и крепкая корова может быть подвержена этой болезни, которая распространена во всех регионах России, и является второй по счету — первое место занимают заболевания, возникающие в желудочно-кишечном тракте. После того, как животное переболеет бронхопневмонией, оно слабо набирает вес среднесуточный, заметно ухудшаются продуктивные и племенные параметры.

Причины, вызывающие заболевание

Болезни дыхательных органов у телят появляются в результате:

- понижения защитных свойств и слабой приспосабливаемости молодых животных,

- возникновения стрессов,

- нахождения в условиях большой тесноты,

- питания кормами с недостаточным количеством витаминов,

- наличие гиповитаминозов,

- нахождения молодых особей в не проветриваемых помещениях.

Прогулки на свежем воздухе и хорошее питание — отличная профилактика бронхопневмонии

Заболевания, поражающие дыхательные органы телят, развиваются стремительными темпами. Начинаются воспалительные процессы с бронхов из-за скопившейся в альвеолах жидкости. Вначале болезни в легких собирается экссудат, имеющий серозное содержимое, вызывающий кашель. Затем патология поражает бронхи молодого животного, и у теленка начинается бронхопневмония.

Вызывают бронхопневмонию телят следующие причины

- Слабая работа дыхательных органов из-за долгого содержания в небольшом помещении.

- Воздействие холодов и сырости, вызывающих появление простуды.

- Перегрев. Слаборазвитые телята, долго находящиеся под солнцем, теряют нормальную терморегуляцию. Это сопровождается повышенной температурой тела и увеличением частоты дыхания, повышенным сердцебиением.

- Нахождение телят в помещениях, содержащих в воздухе большой концентрации аммиака или сероводорода, что происходит при недостаточной работе вентиляционной системы и неисправной канализационной.

- Гиповитаминоз A, D.

- Затяжные болезни желудочно-кишечного тракта.

- Неблагоприятная микрофлора в воздухе и организме, с содержанием стрептококков, стафилококков, пневмококков, диплококков — вредных и опасных микроорганизмов.

Длительное пребывание на палящем солнце может привести к нарушению терморегуляции организма

Как болезнь отражается на организме теленка

Создается благоприятная почва, нарушающая функции дыхательных органов и органов кровообращения. Легочная система начинает работать слабо, в легкие попадает большое количество пыли, аммиачные и водяные пары, вызывающие болезни дыхательного аппарата. История приводит много случаев, когда профилактика спасает жизнь молодым животным.

Неблагоприятное воздействие, которое испытывает нервная система теленка, нарушает функционирование нервных клеток, снижает защитные функции молодого организма животного, понижается концентрация лизоцима и гистамина, увеличивается глобулиновая фракция белков.

Эти факторы заставляют кровь застаиваться в легких, отекают их слизистые оболочки, становятся менее активными лейкоциты и замедляется движение слизи, скопившейся в бронхах, появляется сильный кашель.

Животное начинает мучить одышка, оно начинает нервничать, начинается свой деятельности сердечно-сосудистой системы, снижается тонус в кровеносных сосудах и понижается артериальное давление. Возникновение застойных процессов ведет за собой возникновение дистрофии, затрагивающей сердечную мышцу, изменяющей функционирование печени. Понижается содержание хлоридов в крови, а в желудке наблюдается соляная кислота, превышающая норму. Почки теряют свою способность к фильтрованию, выделяя в мочу завышенное количество белка.

Одышка и нервное поведение — первые симптомы бронхопневмонии телят

Предохранительные меры при возникновении эпидемии

Причины, по которым возникают болезни, могут быть различными. Для случки необходимо правильно подбирать пары, желательно, чтобы корова и бык были крепкими и здоровыми, иначе может родиться потомство со слабым и восприимчивым к заболеваниям организмом, имеющий необычные анатомические особенности:

- Короткую трахею.

- Суженное бронхиальное дерево.

- Не эластичность тканей.

- Повышенное содержание кровеносных сосудов.

Когда нарушаются функции внутренних органов теленок подвержен стремительному развитию патологии: в микрофлоре начинают быстро размножаться стрептококки, пневмококки, стафилококки и кишечные палочки, вирусы, различные грибки, которые становятся наиболее активными. При повышенной концентрации микробов и токсинов начинается некротическое воспаление в слизистых оболочках, вызывающее кашель.

Вскоре разрозненные участки, пораженные болезнью, начинают сливаться и образовывать большие очаги воспаления, уплотняющие ткани легких. Теленок начинает кашлять и фыркать, учащенно дышать, потому что нарушена вентиляция в легких, а оставшимся здоровыми участкам легкого приходится функционировать вдвойне.

Кровеносные сосуды животного становятся менее эластичными, сердечная мышца страдает от застойных явлений, повышение интоксикации отрицательно влияет на работоспособность почек, дает сбой деятельности центральная нервная система, нарушаются процессы терморегуляции теленка, что сопровождается лихорадкой.

Бронхопневмония у теленка приводит к быстрому развитию патологий внутренних органов

Симптомы бронхопневмонии

Развитие катаральной бронхопневмонии может протекать в различных формах тяжести:

- В острой форме.

- В подострой форме.

- В хронической форме.

Характеристики острой формы заболевания

Острая форма болезни протекает от 5 до 10 суток. В течение этого периода теленок становится вялым, у него снижается аппетит, заметно легкое недомогание. Животное дышит не носом, а открытым ртом. На слизистых оболочках носа и глаз появляется гиперемия. Собирающийся в носу серозный экссудат становится гнойным.

Теленок начинает кашлять вначале резко и сухо, потом кашель становится частым, слабым и влажным

Самочувствие животного быстро ухудшается, оно дышит жестко, слышны влажные хрипы, приглушенность сердечных тонов, анализ крови показывает повышение лейкоцитов. К третьему дню у заболевшего теленка наблюдается резкое повышение температуры тела до 42 С. Наступает ухудшение общего состояния, наблюдается появление гиподинамии, учащенного и затрудненного дыхания.

При бронхопневмонии наблюдается повышение концентрации лейкоцитов в крови теленка

Острое течение бронхопневмонии изменяет слизистые оболочки большинства животных – они заметно бледнеют. Верхние дыхательные пути отекают, а бронхи и бронхиолы содержат большое количество экссудата. Увеличиваются лимфоузлы бронхов

Характеристики подострой формы заболевания

Основными симптомами подострой формы болезни является понижение аппетита и снижение упитанности в течение месяца, развивается гипотрофия. Эта фаза сопровождается вечерним повышением температуры тела на 1–2°С, теленок дышит с одышкой, сопровождающейся влажным кашлем. Если идет обострение болезни, состояние может ухудшиться: одышка нарастает, развивается гипоксия, происходит сбой в пищеварении, появляется диарея. У животного наступает истощение, в бронхах появляется большое количество гнойной слизи. Сами бронхи отечные, гиперемированные, возможно кровоизлияние. Плевра содержит много жидкости, печень увеличивается

Характеристики хронической формы

Теленок, заболевший хронической формой бронхопневмонии, сильно отстает от здорового теленка в росте, становится гипотрофиком. У него не прекращается кашель, из носа течет серозная жидкость, слизистые оболочки становятся синюшными, слегка повышается температура тела, при прослушивании в легких слышен сухой хрип. Наблюдается постоянное изменение аппетита.

Здоровый теленок обладает розовыми слизистыми и хорошим весом

Диагностика заболевания

Почему необходимо делать диагностику? При диагностике болезни учитываются условия, в которых содержатся молодые животные, их поведение в закрытых помещениях и на свежем воздухе, в каком состоянии находится все животноводческое хозяйство. Для определения правильного диагноза используют следующие показатели:

- Общее состояние теленка.

- Клинические проявления.

- Показатели анализа крови.

- Лабораторные данные.

Рентгенологические обследования показывают местные затемнения в легких различных степеней. Проведение бронхолёгочного и биохимического анализов позволяет узнать о наличии и степени воспалительного процесса для назначения эффективного лечения. Распознать быстрое распространение болезни и определить возбудитель позволяет дифференциальная диагностика. При стрептококковой инфекции поражаются суставные кости теленка.

Рентген легкий дает возможность точно диагностировать бронхопневмонию

Избавление от заболевания

Условия пребывания телят влияют на эффективность и время лечения бронхопневмонии. Заболевший теленок не должен содержаться вместе со здоровыми, а лечение назначается ветеринарным врачом, который учитывает форму и стадию болезни, прежде, чем назначать прием или инъекции лекарственных средств в виде антибиотиков, макролидных и сульфаниламидных растворов и процедуры. От своевременности и дозировок применяемых лекарств зависит, насколько долго по времени и успешно лечение заболевания

Несмотря на стремительное развитие болезни и возникающие из-за этого сложности, если лечение своевременное и правильное, а протекание болезни является благоприятным, ее очаги быстро устраняются, выздоровление наступает сравнительно быстро – не более, чем через неделю-полторы.

Если процесс пошел неблагоприятно, возможно возникновение гнойных и некротических изменений, ведущих к образованию плевритов, перикардитов, вторичного иммунного дефицита.

Лечить телят, заболевших бронхопневмонией, с применением известных препаратов, не всегда эффективно. Это затягивает процесс выздоровления, а острое течение болезни переходит в другие стадии. Нарушаются функции, защищающие организм, снижается иммунитет. Сложно вылечить болезнь, если она стала затяжной либо хронической. Этиотропная терапия заключается в обеспечении достаточной концентрации определенных лекарственных средств очагов воспаления.

Больного теленка следует отделить от стада

Во время острых и подострых фаз болезни телят лечат антимикробными препаратами, которые быстро проникают сквозь гистогематические преграды. Затяжные процессы лечения вызывают отек, появляются клеточная инфильтрация со склерозом сосудов, а также сдавливание капилляров возле воспалительных очагов в организме больных телят. Это затрудняет попадание лекарств в организм.

Следовательно, назначение антимикробных препаратов должно производиться своевременно. Эффективно применение иммуностимулирующих препаратов.

Профилактика бронхопневмонии

Болезни лучше предупреждать, чем лечить – об этом знают все. Профилактические мероприятия проводятся в комплексе, включающем в себя:

- Правильное содержание.

- Правильное кормление телят и коров.

Как необходимо содержать телят

Телята должны находиться в помещениях, в которых соблюдаются зоогигиенические нормы. Допустимые значения:

- относительной влажности, не превышающей 70 %.

- Перепада температуры воздуха должен колебаться в пределах 5°С.

- концентрации аммиачных паров и сероводорода — не выше 5мг/м.

Телят нужно чаще выгуливать, в период летнего зноя выгоны должны оборудоваться специальными навесами от солнца. В помещениях для телят необходимо соблюдать все правила санитарного режима, содержать их в чистоте, использовать дезинфицирующие растворы для уборки – эта профилактика должна выполняться регулярно.

Теленок должен регулярно гулять на улице

Рекомендуется проводить вакцинацию для новорожденных телят, использовать аэрозоли, применять индивидуальную и фитотерапию: добавлять в молоко лекарственные растения, способные повышать сопротивляемость организма и улучшать работу иммунной системы.

Профилактические мероприятия, которые должен проводить ветеринарный врач

- Создать лучшие условия обитания и надлежащее кормление беременной коровы и новорожденного теленка.

- Обеспечить в помещении необходимый микроклимат.

- Скармливать телятам гранулированную травяную муку.

- Кормить телят запаренными концентрированными кормами.

- Периодически массажировать телятам грудную клетку.

- Создать санитарный режим с систематическим поддержанием чистоты в помещениях, в которых содержат телят.

- Производить текущую дезинфекцию и делать санацию помещения.

- Май-август переводить телят в летние постройки, имеющие теневые навесы и настил.

- Использовать средства, которые повышают резистентность – добавки, содержащие достаточное количество витаминов с минеральными веществами.

- Выращивать телят, соблюдая необходимые условия при их содержании и адаптации, предупреждать развитие диспепсии и других заболеваний.

- Укомплектовывать животноводческие фермы здоровыми телятами.

- Своевременно выявлять и лечить заболевших телят, а остальных подвергать профилактической обработке.

Для профилактики бронхопневмонии хороший уход должен быть обеспечить как теленку, так и корове

Как кормить телят

Для укрепления молодых организмов нужно вводить в пищу животных витаминные добавки с минеральными веществами в достаточном количестве. Нельзя перекармливать телят грубыми, сухими и концентрированными видами кормов.

Появление бронхита у телят

Бронхит у телят является распространенным заболеванием, вызванным наличием любого воспалительного процесса, затрагивающего слизистые оболочки и подслизистые слои бронхов. Молодая и крепкая корова не подвержена этому виду заболевания, поражающего юный, старый либо ослабленный организм. Болезни бронхов массово распространяются среди молодых особей на специальных фермах, где занимаются откормкой и разведением коров с несоблюдением зоогигиенических условий. Профилактика помогает избежать заболевания, вызывающего сильный кашель. История знает немало случаев полного выздоровления заболевших животных.

Классификация заболевания

Квалифицируется заболевание по:

- Течению (острый или хронический).

- Происхождению (первичный либо вторичный).

- Характеристикам воспаления (катаральный, гнойный, геморрагический или фибринозный).

Существуют следующие виды бронхитов:

- Макро-бронхит, который поражает крупные бронхи.

- Микро-бронхит, поражающий мелкие бронхи.

- Бронхиолит, при котором происходит поражение бронхиол.

Лечение бронхитов должно быть комплексное: помимо лекарственных средств необходимо давать телятам сборы и настои лекарственных трав, в которых содержится достаточное количество витаминов. а также эффективны ингаляции с применением аэрозолей, имеющих противомикробные свойства. Известно разностороннее влияние лекарственных растений на патогенез, оказание ими выраженных симптоматических эффектов и определенного этиотропного действия, облегчение протекания заболевания, сокращение его длительности, улучшение исхода, экономия средств, затрачиваемых на лекарственные препараты.

При летальном исходе в остром периоде (в 1-2-е сутки) отмечается бледность с серо-землистым оттенком кожных покровов и слизистых. Из ротовой полости и носа выделяется слегка пенистая жидкость (иногда только при надавливании на грудную клетку).

Легкие резко увеличены в объеме. Масса их также увеличена и достигает 2-2,5 кг вместо 500-600 г в норме.

Поверхность легких имеет характерный пятнистый (мраморный) вид вследствие чередования бледно-розовых выступающих участков эмфиземы, темно-красных вдавленных участков ателектаза и синюшных участков отека (рис. 27).

Рис. 27. Отек легких. Пенистый «мраморный» вид поверхности легких.

Рис. 28. Дифосгеновый отек легких у крысы (микрофото, малое

увеличение). Легочные альвеолы заполнены отечной жидкостью.

На разрезе из легких выделяется обильное количество серозной пенистой жидкости, особенно при надавливании.

Трахея и бронхи заполнены отечной жидкостью, но слизистая их гладкая и блестящая, слегка гиперемирована. При микроскопическом исследовании в альвеолах обнаруживается скопление отечной жидкости, которая азур-эозином окрашивается в розовый цвет (рис. 28).

Сердце умеренно расширено, в его полостях темные сгустки крови. Паренхиматозные органы застойно полнокровны. Мозговые оболочки и вещество мозга полнокровны, местами имеются точечные кровоизлияния, иногда тромбозы сосудов и очаги размягчения.

В случае более поздней смерти (3-10-е сутки) легкие принимают картину сливной бронхопневмонии, в плевральных полостях небольшое количество серозно-фибринозной жидкости. Мышца сердца дряблая, Другие органы застойно полнокровны.

6.5. Лечение токсического отека легких

Ввиду отсутствия специфических антидотов применяется патогенетическая и симптоматическая терапия, которая направлена на уменьшение отека легких, борьбу с гипоксией и купирование других симптомов, а также борьбу с осложнениями.

Предоставление максимального покоя и согревание пораженного являются абсолютно необходимым требованием при лечении, без которого все другие лечебные мероприятия могут оказаться неэффективными. В стадии отека даже незначительные мышечные усилия могут резко ухудшить состояние больного. Абсолютный покой, теплое укутывание, грелки уменьшают потребность организма в кислороде и облегчают перенесение кислородного голодания. Больным не только нельзя разрешать вставать и ходить, но нельзя их вообще беспокоить, перекладывать, лучше придать им полусидячее положение. В целях купирования нервно-психического возбуждения дают феназепам или седуксен в таблетках.

В патогенетической и симптоматической терапии токсического отека легких применяют прежде всего средства, уменьшающие проницаемость легочных капилляров (Е. А. Лужников, 1979), дегидратационные и сердечно-сосудистые средства, кислородную терапию. В целях уменьшения проницаемости сосудов, а также уменьшения гиперергических воспалительных процессов в легких рекомендуется широко применять_глюкокортикоиды: преднизолон внутривенно в дозе 30-60 мг или капельно в дозе до 150-200 мг. Также показано введение антигистаминных препаратов (пипольфен, димедрол), аскорбиновой кислоты (5% раствор 3-5 мл), хлорида или глюконата кальция 10 мл 10% раствора внутривенно в первые часы, в период нарастания отека.

Важное значение придается дегидратационной терапии, уменьшающей отек и способствующей обратному всасыванию отечной жидкости. Внутривенно капельно вводят 30% раствор мочевины из расчета 1 г вещества на 1 кг массы больного (60 мл раствора). Дегидратационный эффект наблюдается также при введении фуросемида (лазикса) и глюкозы (10 мл 40% раствора).

Кислородное голодание - важнейший симптом отека легких, патогенетический фактор нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистой системы, поэтому оксигенотерапия имеет важное значение. Ее начинают при первых симптомах кислородной недостаточности и продолжают длительно, до улучшения легочного дыхания. Достаточно эффективны ингаляции кислородно-воздушной смеси с содержанием 30-40% кислорода по 15-30 мин с перерывами 10-15 мин, в зависимости от состояние больного. Очень неблагоприятное влияние оказывает вспенивание отечной жидкости в бронхах, препятствующее прохождению воздуха в легкие. Поэтому следует применять противовспенивающие поверхностно активные средства. Кислородно-воздушную смесь пропускают через сосуд Боброва, в который наливают 72-96% спирт или 10% спиртовый раствор антифомсилана (в полевых условиях можно в маску ингалятора вложить марлю, смоченную спиртом). Сердечно-сосудистые средства по показаниям (при появлении тахикардии, гипотензии): кордиамин, сульфокамфокаин, коргликон или строфантин, эуфиллин для уменьшения застоя в малом круге кровообращения, при снижении артериального давления - 1 мл 1% раствора мезатона. При явлениях сгущения крови в целях предупреждения тромбоэмболических осложнений рекомендуется вводить гепарин (5000 ЕД), можно применять трентал.

С целью уменьшения застоя в малом круге кровообращения рекомендуются кровопускание 300-400 мл (в начальных стадиях отека без признаков гипотонии) или бескровное кровопускание путем наложения на конечности венозных жгутов. В настоящее время к этим процедурам относятся очень осторожно, их можно проводить только на передовых этапах эвакуации (МПБ, МПП) в начальных стадиях отека без выраженных нарушений сердечной деятельности.

При отеке легких показаны седативные средства (феназепам, седуксен, элениум). Противопоказано введение адреналина, который может усилить отек, морфина, угнетающего дыхательный центр. Может быть целесообразно введение ингибитора протеолитических ферментов, в частности кининогеназ, уменьшающих выделение брадикинина, - трасилола (контрикал) 100 000-250 000 ЕД в изотоническом растворе глюкозы. При тяжелом отеке легких в целях профилактики вторичной инфекционной пневмонии, особенно при повышении температуры тела, назначают антибиотики.

При серой форме гипоксии лечебные мероприятия направлены на выведение из коллаптоидного состояния, возбуждение дыхательного центра и обеспечение проходимости дыхательных путей. Показано введение коргликона (строфантина), мезатона, лобелина или цититона, вдыхание карбогена (смесь кислорода и 5-7% углекислого газа). Для разжижения крови вводят изотонический 5% раствор глюкозы с добавлением мезатона и витамина С 300-500 мл внутривенно капельно. При необходимости следует сделать интубацию, отсосать жидкость из трахеи и бронхов и перевести больного на управляемое дыхание.